更新日:2021/02/20

JA共済 学資保険の口コミ・評判!月々の保険料・こども共済の祝い金の金額は?

JA共済の「こども共済」は学資保険の中でも比較的返戻率(利率)が高く、口コミも良いです。この記事ではJA共済の学資保険について、仕組み・解約の注意点(貸付等)・加入者評判・口コミ・満期のシミュレーションの比較・満期時の受け取り方(お祝い金)まで徹底解説!

内容をまとめると

- JA共済の特徴は払込免除と高い返戻率

- JA共済には3つのプランがあり、返戻率が高いものと保障が手厚いものがある

- 純粋に教育費を用意したいという人は、返戻率が高いプランがおすすめ

- 教育費を用意しつつ、親に何かあったときに備えたいという人は保障が手厚いプランがおすすめ

- JA共済が自分に一番あった学資保険なのか知りたい人は、学資保険の専門家と一緒に複数の商品を比較するのがおすすめ

- 今ならスマホ1つで無料オンライン相談できるので、この機会にお金の悩みを解決しましょう!

目次を使って気になるところから読みましょう!

- JA共済の学資保険「こども共済」の特徴を徹底解剖!

- JA共済の学資保険は他の保険会社と比較して良いの?悪いの?

- JA共済の学資保険「学資応援隊」「にじ」「えがお」はどれがいい?

- JA共済の学資保険の月々掛金・祝い金・仕組みをシミュレーション解説

- JA共済の学資保険を月々掛金とお祝い金のシミュレーションで比較!

- 学資金型:学資応援隊の月々掛金やお祝い金

- 祝金型①:にじのお祝い金や保障について解説

- 祝金型②:えがおのお祝い金や保障の手厚さについて解説

- JA共済の学資保険の口コミを紹介!子供のお祝い金は十分?

- JA共済の学資保険の特徴:契約申し込みが幅広く、保障が手厚い

- 特徴①:子供(被保険者)の保障が手厚い

- 特徴②:契約申し込みは75歳まで可能

- 特徴③:割戻金がある

- 補足情報:学資保険に共通する特徴

- JA共済の学資保険のお祝い金にリスクは?その他注意点を解説

- 注意点①:祝金型の元本割れリスクが高い

- 注意点②:JA(農協)は利用前にステップが一つある

- 注意点③:JA共済は保険会社ではないため保護機構が存在しない

- 注意点④:JA窓口かライフアドバイザーとの面談が必要になる

- JA共済の学資保険のお祝い金の返戻率を上げるテクニックを紹介

- JA共済ならではのポイント:年払いの方が返戻率はかなり高くなる

- 学資保険に共通するポイント

- 補足:学資保険の販売停止・解約を検討した際の貸付制度について

- 学資保険販売停止や利率引き下げの可能性

- 解約を避けるための方法:契約者貸付制度

- まとめ:JA共済の学資保険は保障が多い!比較検討は忘れずに

目次

JA共済の学資保険「こども共済」の特徴を徹底解剖!

アンパンマンや高い返戻率(利率)で人気なJA共済の学資保険(こども共済)は、マザーズセレクションも受賞していますが、実はその中身をよくわかっていない方も多いのではないでしょうか。

こども共済の「学資応援隊」という商品は、2017年の4月まで「すてっぷ」という商品であったり、共済とはそもそも保険会社と何が違うのかわからなかったり…。たしかにややこしいことが多いかもしれませんね。

しかし、ママたちに人気だからという理由だけで満足して、JA共済の学資保険の保障や給付金の仕組みを詳しく理解しないままでいいのでしょうか?もし加入を検討するのであれば、詳しくなっておいて損はありません!

この記事では、JA共済の学資保険のプランから特徴、注意点などをまとめて説明していますので、じっくり目を通して詳しくなって頂ければ幸いです。

また、後半には学資保険を出来るだけお得に利用するテクニックなどもご紹介しているので、ぜひ最後までお読みください。

JA共済の学資保険は他の保険会社と比較して良いの?悪いの?

筆者の意見として、学資保険の評価ポイントは払込免除の有無と返戻率の高さの2つだと考えています。

その点で評価すると、JA共済の学資保険にはすべて払込免除の特約がつけられており、返戻率に関していえば、最大で105.7%まで高くなるため返戻率も優秀だと言えるでしょう。

とはいえ、他の保険会社の学資保険でも同じ程度の返戻率を出しているところもあるため、JA共済が特別優秀かというとそういうわけではありません。

子供の教育資金を貯めるためには、JA共済のみならず、他の保険会社の学資保険と正しく比較することが非常に重要になります。

他の保険会社の学資保険と比較したい場合は、「学資保険の返戻率ランキングで徹底比較!」の記事で学資保険を一括で比較することができますのでぜひご覧ください。

また、多くの学資保険では返戻率に重きを置いているため保障性がまったくないのような保険もありますが、JA共済の学資保険はこどもの安全などを考慮した保障性の高い学資保険になっています。

JA共済の学資保険に入ってしまえばその他の医療保険などは不要になるため結局お得、と考える人もいるようです。

返戻率を重視するか、子供の怪我や入院などに対応する保障性を重視するかがJA共済の学資保険を選ぶ際のポイントになるといえるでしょう。

JA共済の学資保険「学資応援隊」「にじ」「えがお」はどれがいい?

JA共済には「学資応援隊」「にじ」「えがお」という3種類の学資保険がありますが、その中でも高く評価できるのは「学資応援隊」です。

その理由として先にも述べたように、学資保険の評価のポイントは払込免除の有無と返戻率の高さです。

後程それぞれの学資保険について解説しますが、3つの学資保険についての特徴を表にまとめると以下のようになります。

| 商品名 | 返戻率 | 払込免除特約 | 保障性 |

|---|---|---|---|

| 学資応援隊 | ◎ | 有 | △ |

| にじ | 〇 | 有 | 〇 |

| えがお | △ | 有 | ◎ |

「学資応援隊」が返戻率に特化した学資保険、「えがお」が保障性に特化しており、「にじ」はちょうどその間のようなイメージです。

どの学資保険を選択しても払込免除特約はついてきますので、JA共済の学資保険の中で選ぶとしたら「学資応援隊」が有力な選択肢となってきます。

3つの学資保険についてはこちらの記事でも解説していますので、合わせてご参考にして頂けると幸いです。

難しくて毎回保険を考えるのが後回しになっているという方は、この機会に面倒な保険を片付けてしまいましょう!

マネーキャリア相談ならLINEで気軽に相談予約ができますので、ぜひ無料相談に申し込んでみてください!

JA共済の学資保険の月々掛金・祝い金・仕組みをシミュレーション解説

JA共済のこども共済には大きく分けて、貯蓄を重視する学資金型と保障を重視する祝金型のプランがあり、

- 学資金型:「学資応援隊」(旧すてっぷ)

- 祝金型:「にじ」「えがお」

という3つの商品ラインナップになっています。

それぞれに特徴がありますが、選ぶ際には学資保険に入る目的を忘れてはいけません。

学資保険に入る目的は「子供の教育資金を貯めるため」ですよね。

学資保険の最大の魅力は、支払った保険料よりも満期の際に受け取れるお祝い金などが多くなることです。

以下で3種類のJA共済の学資保険を比較し、どの保険が優れているのか検討してみましょう。

JA共済の学資保険を月々掛金とお祝い金のシミュレーションで比較!

下記の契約条件で、各プランの掛け金やお祝い金を比較してみましょう。

- 契約者:30歳男性

- 子供:0歳男性

- 支払い方法:年払い

- 払込終了年齢:18歳

- 養育年金:なし

<シミュレーション>

| 契約の型 | 学資応援隊 | にじ | えがお |

|---|---|---|---|

| 年間の共済掛金 | 162,441円 (月々約13,537円) | 171,045円 (月々約14,253円) | 178,518円 (月々約14,877円) |

| 払込金額合計 | 2,923,938円 | 3,078,810円 | 3,213,324円 |

| 共済金額 | 3,000,000円 | 3,000,000円 | 3,000,000円 |

| 増えた金額 | 76,062円 | ▲78,810円 | ▲213,324円 |

| 返戻率 | 102.6% | 97.4% | 93.4% |

返戻率をパッと見て「あれ?」と思われるかもしれません。

「にじ」と「えがお」の2つでは、標準的な契約で既に元本割れしてしまっています。

ここで、読者の方が持つ学資保険に入る目的によって詳しくみていく保険が異なります。

「銀行に預けているだけだと増えないし、学資保険に加入して少しでも増やして学費の足しにしたい」と考えている方は、既に「にじ」「えがお」は検討の余地はありません。

なぜなら、「にじ」「えがお」は支払った額よりも、戻ってくる額が少ないからです。

逆に、「返戻金はある程度戻ってくればよくて、それよりも子供の保障を充実させてあげたい」と考えている方は、「にじ」「えがお」を詳しくみていく必要がありそうです。

では個々の型について、これから詳しく見ていきます。

学資金型:学資応援隊の月々掛金やお祝い金

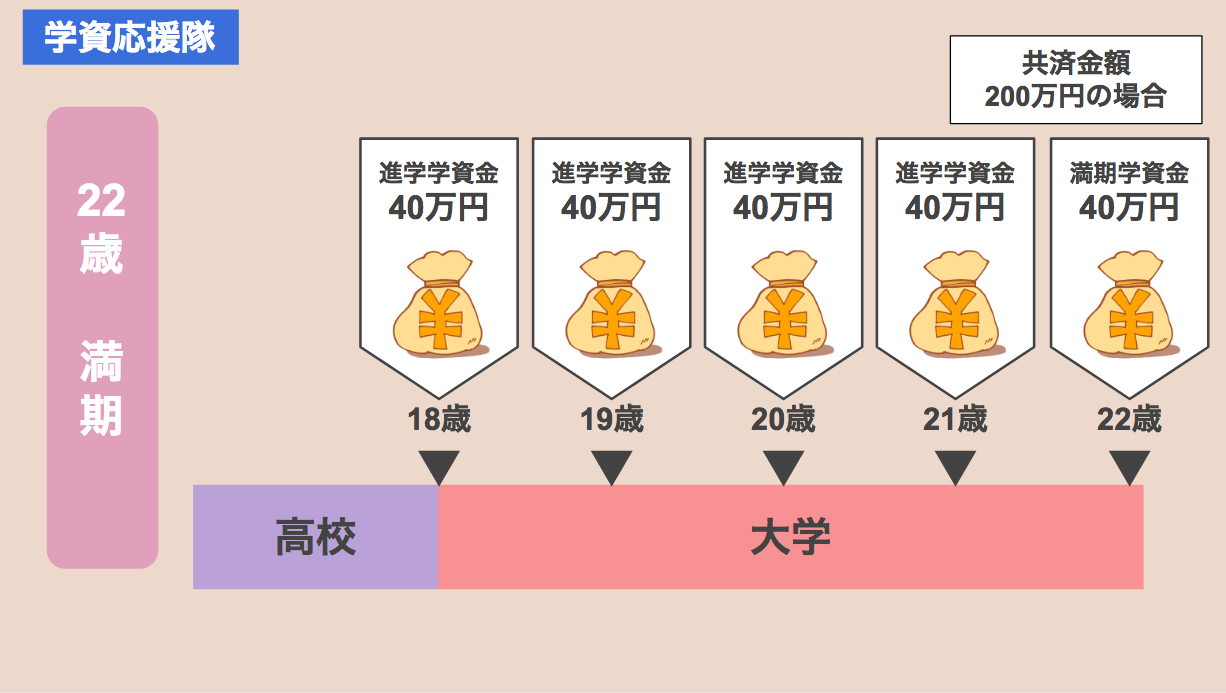

「学資応援隊」は主に子供の大学入学から卒業までにかけての資金準備として用意されていて、5回に分けて受取総額の20%ずつを受け取ることができます。

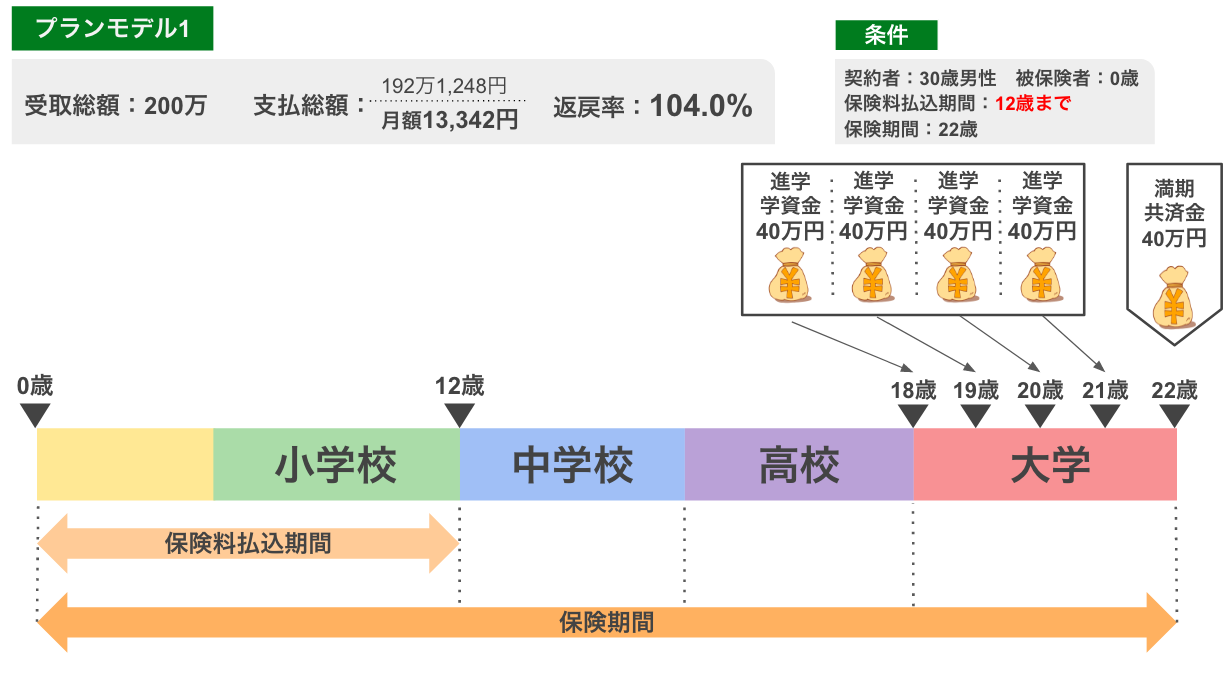

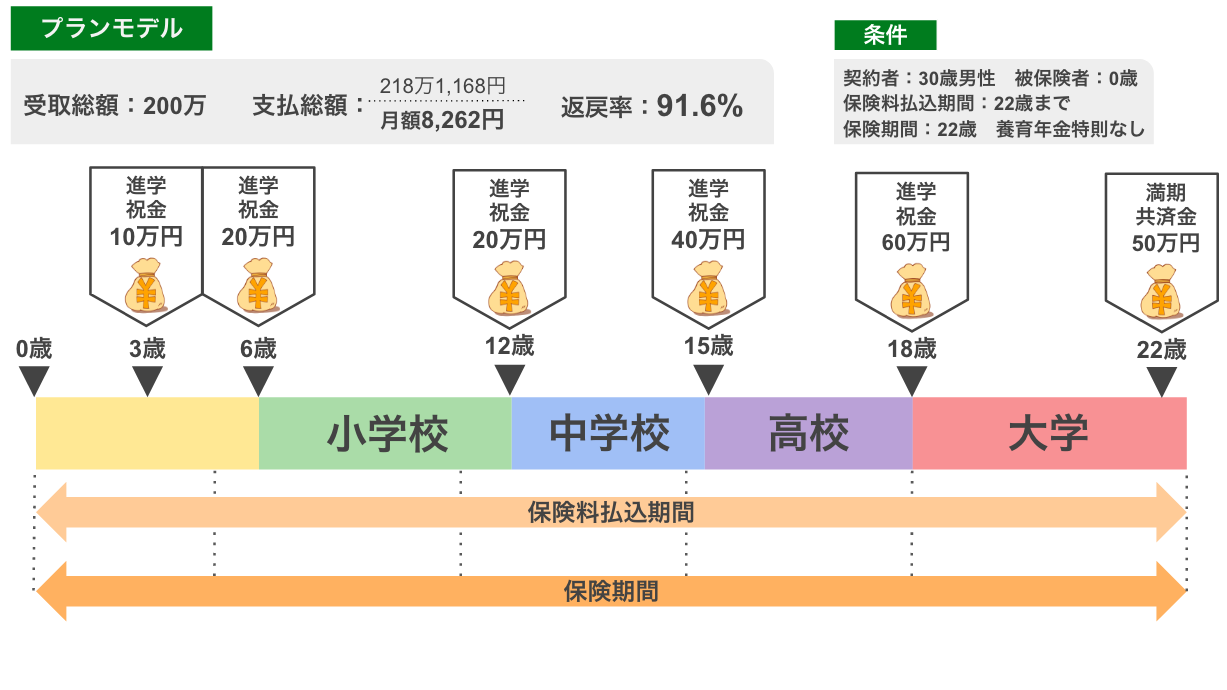

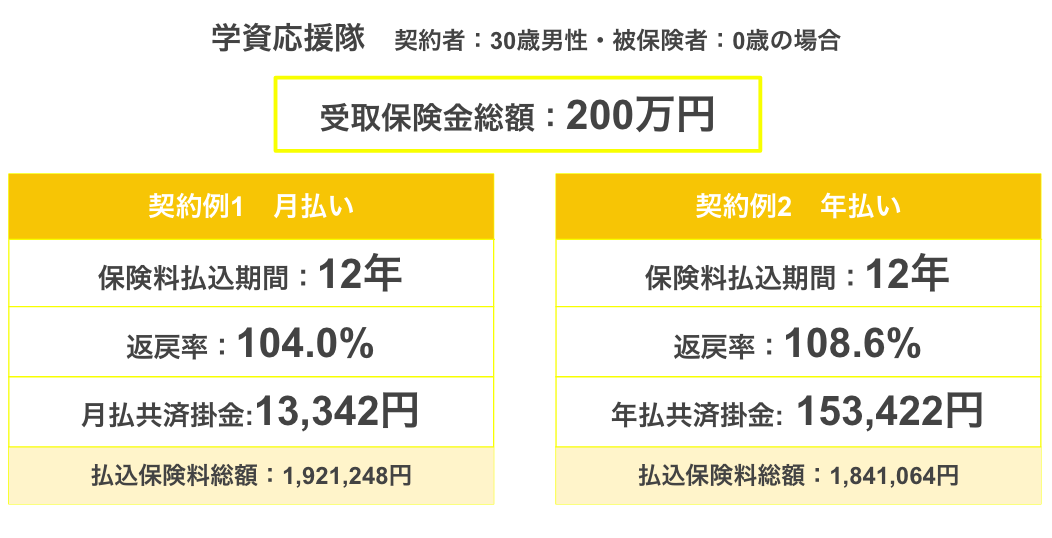

以下の図は、払込期間12歳まで・受取総額200万円などのモデルで月額や返戻率をシミュレーションしたものです。

一方で、次の図は払込期間を18歳まで引き伸ばしたモデルです。

返戻率(利率)が4%近く下がってしまうことが分かります。

JA共済のこども共済ではこのように、支払い期間によって返戻率に大きな差が出るほか、支払い方法が月払いか年払いかによっても異なってきます。

せっかく貯蓄性を重視する学資応援隊を選ぶのであれば、支払い方法などによる差もしっかりと確認したいですね。

また、上記のモデルは大学入学時期に合わせたプランでしたが、実は学資応援隊には中学プランと高校プランも用意されています。

3つのプランの違いはこのようになります。

| 契約内容 | 満期 | 払込期間 | 受取開始時期 |

|---|---|---|---|

| 中学校プラン | 14歳/15歳 | 11歳/12歳 | 11歳/12歳 |

| 高校プラン | 17歳/18歳 | 11歳or14歳/12歳or15歳 | 14歳/15歳 |

| 大学プラン | 22歳 | 11歳,12歳,14歳,15歳,17歳,18歳 | 17歳/18歳 |

例えば私立中学への進学など、早い段階でまとまったお金が必要になる予定があれば、中学校プランは便利です。

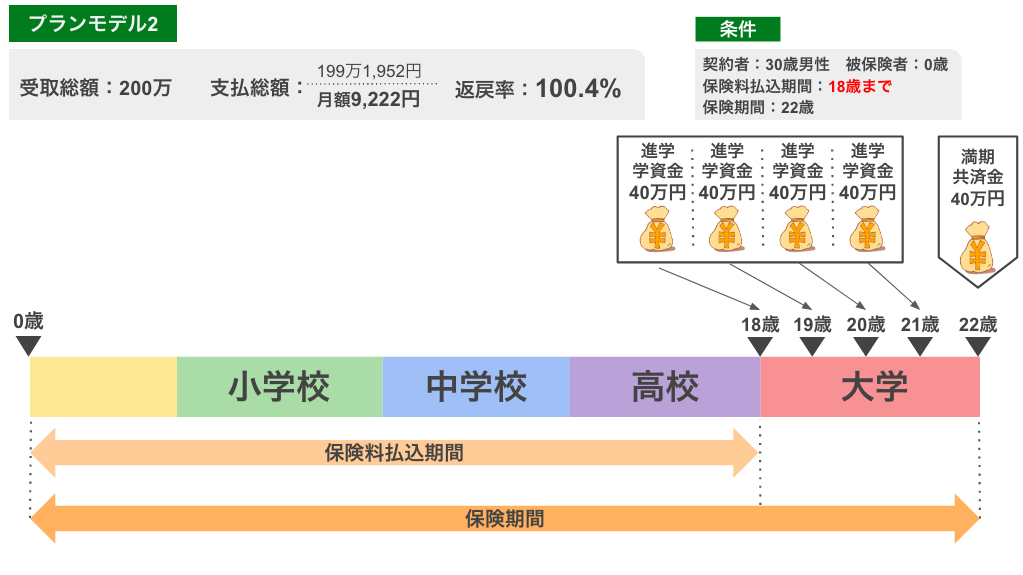

祝金型①:にじのお祝い金や保障について解説

「にじ」は子供の入園から大学卒業までにかけての資金準備が想定され、6回に分けてお祝い金を受け取ることができます。

| 契約内容 | 満期 | 払込期間 |

|---|---|---|

| にじ | 18歳/22歳 | 18歳/22歳 |

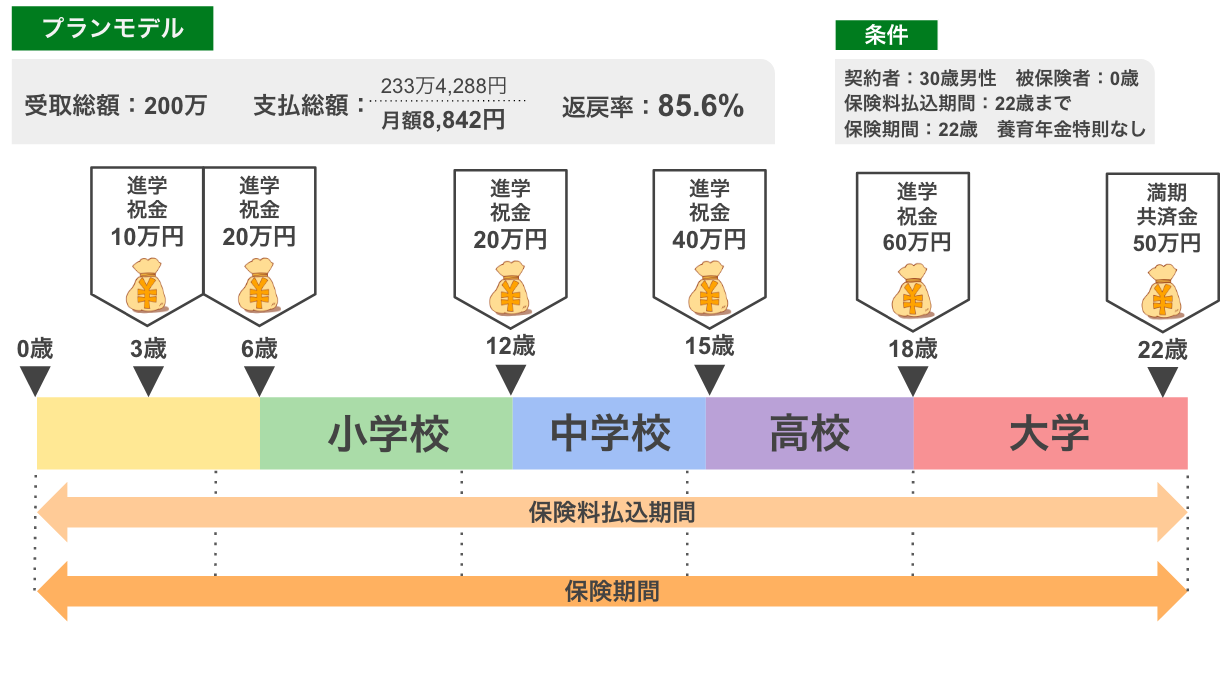

以下の図は払込期間22歳まで・受取総額200万円などのモデルで月額や返戻率をシミュレーションしたものです。

残念ながら返戻率は元本割れしてしまうのですが、前述の通りその理由は保障の厚さにあります。

こども共済の祝金型は、子供に万が一のことがあった時に一時金が受け取れます。

子供の万が一の時は、「死亡時/所定の第一級後遺障害/所定の重度要介護状態」のような状態を指します。

では、その保障額を確認していきましょう。

| 原因 | 病気 | 災害 |

|---|---|---|

| 保障額(全年齢) | 300万円 | 500万円 |

(受取総額300万円の場合・災害給付特約=200万)

「にじ」の保障額は全年齢を通して同じとなっています。

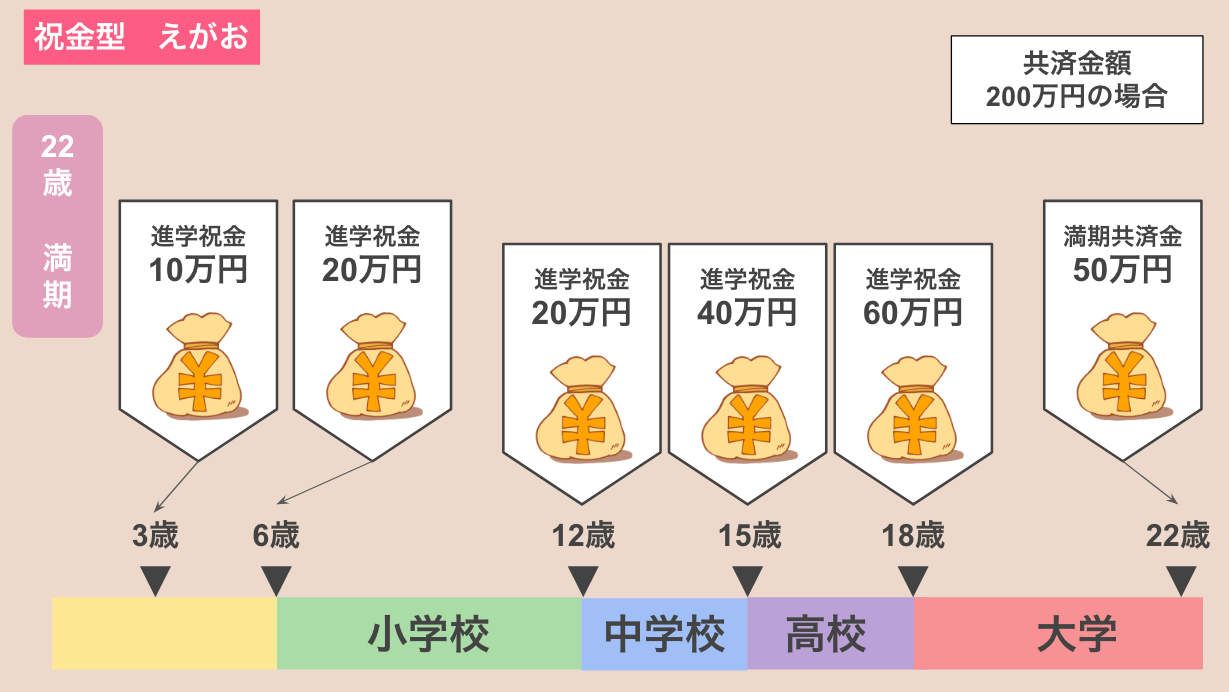

祝金型②:えがおのお祝い金や保障の手厚さについて解説

「えがお」は「にじ」と同様に、子供の入園から大学卒業までにかけての資金準備に当てられ、6回に分けてお祝い金を受け取ることができます。

小学校や中学校の入学といった節目には、私立などの学費の高い学校でなくても、制服や教科書代などとしてある程度の額が必要になります。

そのような入学準備金を応援してくれるものがあったら助かる…という場合に、「にじ」や「えがお」の進学祝い金はピッタリかもしれません。

| 契約内容 | 満期 | 払込期間 |

|---|---|---|

| えがお | 18歳/22歳 | 18歳/22歳 |

「にじ」と同じ条件でシミュレーションしたモデルを見てみましょう。

「えがお」は「にじ」よりも保障が手厚いため、さらに返戻率は下がってしまっています。

「えがお」の保障額は年齢によって変化し、例えば原因が病気の場合、6~14歳のときは主契約の共済金額の3倍、15~22歳のときは主契約の共済金額の5倍が追加で支払われます。

| 原因 | 病気 | 災害 |

|---|---|---|

| 0~5歳 | 300万 | 500万 |

| 6~14歳 | 900万 | 1100万 |

| 15~22歳 | 1500万 | 1700万 |

(受取総額300万円の場合・災害給付特約=200万)

JA共済の学資保険の口コミを紹介!子供のお祝い金は十分?

JA共済の学資保険に加入している方は、どのような評価をしてるのでしょうか。

ぜひ参考にして、自分の学資保険の選択はミスをしないようにしましょう。

30代女性

30代女性 専業主婦の口コミ

40代女性

40代女性 会社員の口コミ

JA共済の学資保険の特徴:契約申し込みが幅広く、保障が手厚い

- 子供(被保険者)の保障が手厚い

- 契約申し込みは75歳まで可能

- 割戻金がある

あわせて、すべての学資保険に共通する特徴も補足として最後に説明していきます。

特徴①:子供(被保険者)の保障が手厚い

それぞれの保障内容としても紹介しましたが、万が一の時、原因が災害であれば災害特約が上乗せされ、病気の場合にも「えがお」なら年齢によって主契約の3倍・5倍といった額が支払われます。

学資保険というものは、基本的に子供の教育資金を安全に補うために用います。

そのため、契約者である親に万が一の保障が付いている場合は多いのですが、JA共済の学資保険のように子供の保障が手厚い商品は少ないのです。

しかし、子供に万が一があったのなら、残念ながらそもそも進学の準備をする意味がなくなってしまうこともありますので、学資保険で子供の保障をする必要があるかどうかは意見が分かれそうですね。

特徴②:契約申し込みは75歳まで可能

特徴③:割戻金がある

割戻金とは、共済保険の利益に余剰が出た場合に組合員に返還するお金のことで、保険会社の「配当金」に相当します。

JA共済では、この割戻金が契約後3年目から受け取り可能で、契約期間中ならいつでも引き出すことができます。

ただし、割戻金の設定額は年度ごとに変動し、経済情勢によっては0となる場合もあるので、初めから当てにはしないほうがよいでしょう。

補足情報:学資保険に共通する特徴

出生前加入が可能

学資保険では子供が生まれる前から加入することのできる「出生前加入特約」という制度があり、JA共済の場合は出生予定日の140日前から加入することが可能です。

学資保険は子供が生まれていから検討するものとお考えの方も多いのですが、実際に生まれた後は想像以上の慌ただしさで、学資保険についてゆっくり考える時間はなかなか取れないものです。

出生予定日140日前というのは、ちょうど妊娠6ヶ月目あたりの安定期に入るあたりになりますので、ホッと一息ついたタイミングで、学資保険を検討してみるのもいいですね。

ただし、こどもが被共済者として確定し保障の対象になるのは出生から14日経過後に生存が確認された場合に限られます。

払込免除特約がある

「払込免除特約」とは、契約者である親に万が一のこと(死亡や高度障害など)があった場合に、以後の保険料支払いは免除されながら、満期金やお祝い金は通常通り受け取れる制度です。

学資保険を契約している親にとって何より心配なのは「自分にもしものことがあった時、子供の教育資金はどうなるのだろう」ということでしょう。

払込免除特約は、そのような親心にこたえてくれる、学資保険の最大の魅力ともいえるものです。

JA共済はこれに加えて別途に養育年金特則という、契約者に万が一があった時に所定の養育年金を受け取れるオプションもあります。

詳細はこちらの記事へ

詳細はこちらの記事へJA共済の学資保険のお祝い金にリスクは?その他注意点を解説

さて、ここまで読んで頂いた方は、JA共済の学資保険(こども共済)についてかなり詳しくなってきたのではないでしょうか。

しかし、反対にJA共済の学資保険には注意すべきことがいくつかあります。

これから4つの注意点について説明しますので、加入を検討されるのであれば、よく読んで頂くと役に立つかと思います。

- 祝金型「にじ」「えがお」の元本割れリスクが高い

- JA(農協)は利用前にステップが一つある

- JA共済は保険会社ではないため保護機構が存在しない

- JA窓口かライフアドバイザーとの面談が必要になる

注意点①:祝金型の元本割れリスクが高い

元本割れとは、支払った保険料が受け取り総額を下回ることを指し、例えば保険料の支払総額が100万円に対し、受け取り総額が90万円などといったケースのことです。

JA共済の場合は、返戻率が100%以下となる、祝金型の「にじ」「えがお」がこれにあたります。

その代わりに保障が手厚いという特徴があることは既に説明しましたが、貯蓄として学資保険を契約するのにお金が目減りしてしまうということは、よく考える必要があります。

注意点②:JA(農協)は利用前にステップが一つある

2つ目の注意点は、JA共済の保険を利用する際に必要になるステップについてです。

JA共済の保険は誰でも利用することが可能です。

しかし、保険会社と違って、JA(農業協同組合)が取り扱っているので、一般人が利用するには「准組合員になる」か「員外利用をする」の2つの方法からどちらかを選ぶ必要があります。

農家以外の人がJA共済に加入する場合、正式な組合員ではありませんが、数千円から数万円程度の出資金を払うことで准組合員となることができ、利用が可能となります。

(出資額はそれぞれのJAによって違うため、詳しくはお近くのJAにお問い合わせください。)

もう1つの方法である員外利用とは、JA共済で集められた全体の掛け金うち、2割までは組合員以外の人の利用が認められていることを指します。

しかし、その枠が空いていなければ利用はできないため、確実とは言えないようです。

注意点③:JA共済は保険会社ではないため保護機構が存在しない

とはいえ、ご自分の学資保険を加入したJAが破綻したとしても、近隣のJAに吸収合併される仕組みがありますので、基本的には安心してください。

つまり大元であるJA共済連がつぶれない限り大丈夫ということになりますが、それでも本当に万が一の際は危ないということは覚えておいた方がよいでしょう。

注意点④:JA窓口かライフアドバイザーとの面談が必要になる

近くのJA窓口に行くか、もしくはライフアドバイザーと呼ばれるJA職員を招くかして、対面で面談を行ってから加入という流れになります。

JA共済の学資保険のお祝い金の返戻率を上げるテクニックを紹介

学資保険には、同じ商品であってもプランや支払い方によってお得になるテクニックが存在します。

中でもJA共済の「こども共済」には、返戻率を上げるための大きなポイントがありますので、ぜひ押さえておきたいものです。

- JA共済ならではのポイント:支払い方法を月々ではなく年払いにする

- 学資保険に共通するポイント:「加入タイミング」「払込期間」「支払い方法」「契約者を女性にする」

JA共済ならではのポイント:年払いの方が返戻率はかなり高くなる

JA共済の学資保険では、保険料の払込方法によって返戻率がかなり変わります。

以下の比較図は同じ契約条件で、月払いと年払いの差を表したものです。

4.6%も利率が高くなっていますね。

他の保険会社であっても年払いより月払いの方が返戻率は上がるものですが、JA共済の「こども共済」はこの差が特に顕著なので、ぜひ利用したいところです。

年払いには1度にまとまったお金が出て行ってしまうという注意点もありますが、例えば前年のうちに月々支払いをするつもりで積み立てて翌年の年払いに充てるなど、工夫する価値はあります。

学資保険に共通するポイント

補足:学資保険の販売停止・解約を検討した際の貸付制度について

- 学資保険の販売停止や利率引き下げの可能性

- 学資保険の解約を回避する方法「契約者貸付制度」

学資保険販売停止や利率引き下げの可能性

2016年頃、複数の保険会社で学資保険の販売停止や利率の引き下げが行われました。

これはマイナス金利政策の影響によるものです。

簡単に説明すると、金融庁の定める「標準利率」が下がったことで、保険会社の見込み運用利益である「予定利率」が下がり、保険商品の返戻率が維持できなくなったという流れです。

そうなると、気になるのは「今後また販売停止の可能性はあるのか」と「加入中の学資保険が販売停止になったらその契約はどうなるのか」ですね。

まず今後については、景気の動向に左右される部分が大きいため、販売停止や利率引き下げの可能性がゼロとは言えません。

ただ一旦加入した学資保険については、その後販売停止になったとしても、契約は問題なく維持されます。

こういった意味では先行きの不安定な現代、学資保険を検討するのであれば早めの行動がおすすめです。

マイナス金利の詳細

マイナス金利の詳細解約を避けるための方法:契約者貸付制度

なぜ最後にこの説明をするかと言えば、学資保険の途中解約は極力避けて頂きたいためです。

学資保険は長期の契約を前提として、満期まで継続することで恩恵が受けられるように設定されているため、途中解約すると元本割れしてしまうことが大半だからです。

とはいえ、長い払込期間中には、保険料の支払いが負担になる可能性もありますよね。

振りこみではなく引き落としにすることで支払いが滞らないようにするなど、ご自身で努力できることもありますが、そうだとしても引き落とし日前には「解約」の文字が頭に浮かぶかもしれません。

そういった時に利用できる方法に「契約者貸付制度」があります。

これは、解約金を担保に、解約返戻金の70%から90%くらいの範囲でお金を借りることができる制度で、学資保険にも付いていることが多いです。(保険会社によっては利用できないこともありますので、事前に必ず確認してください)

このような手段も上手に使いながら、学資保険はできるだけ満期まで継続するようにしましょう。

まとめ:JA共済の学資保険は保障が多い!比較検討は忘れずに

JA共済の学資保険「こども共済」について、シミュレーションや口コミも参考にしながら見てきましたが、いかがでしたでしょうか。

今回の記事のポイントは

- 「こども共済」には、返戻率の高さが特徴の「学資応援隊」と保障を重視する「にじ」「えがお」がある

- 「こども共済」の特徴は「年払いにすることで返戻率が大きく上がる」「子供への保障が手厚い」「契約者年齢が75歳までと高く、孫のための加入もできる」

- 「こども共済」は、申し込みをするのにライフアドバイザーとの面談が必要

でした。

学資保険ランキングでも上位にランクインすることの多い「こども共済」のうち、特に「学資応援隊」は返戻率(利率)の高さが人気です。

満期時期の選択肢が多いため、大学だけでなく、中学や高校で大きなお金が必要になる想定にも対応できる点も嬉しいですね。

祝金型の「にじ」「えがお」に特徴的なのは子供に対する保障の手厚さです。

しかし、保障が充実している代わりに元本割れなどの注意点もありますので、貯蓄性とどちらを重視するかをよく考え、他の保険会社の商品とも比較してみてくださいね。

申し込みにはライフアドバイザーとの面談が必須になりますが、契約が強制されるわけではありませんので、見積もりなども出してもらいながらじっくりと相談してみてはいかがでしょうか。

保険ROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

また、マネーキャリア相談ならLINEですぐに相談予約ができますので、ぜひ無料相談に申し込んでみてください!