更新日:2022/06/01

40代女性・男性におすすめのがん保険!選び方・必要性も解説

40代からはがんの罹患率が上がるため、長期的な治療や高額な医療費に備える必要があります。本記事では40代の女性・男性におすすめのがん保険について解説しました。がん保険の必要性や選び方をきちんと理解し、いざというときに備えましょう。

- 40代におすすめのがん保険について知りたい方

- 40代でがん保険に入ろうか悩んでいる人

- 40代でがん保険に入る必要はないと思っている人

- 40代でどのようにがん保険を選ぶべきかわからない人

- 40代におすすめのがん保険

- 40代でがん保険に加入する必要性

- 40代でがん保険が不要と思う人が知っておくべきこと

- 40代のがん保険の選び方

- 医療費に関する絶対に知っておくべき公的制度

目次を使って気になるところから読みましょう!

- 40代女性・男性におすすめのがん保険

- 40代男性のおすすめがん保険

- 40代女性のおすすめがん保険

- がん保険に加入する前にマネーキャリアで保険のプロに無用相談!

- 【基礎知識】がん保険とは

- 基礎知識①終身型がん保険と定期型がん保険

- 基礎知識②保障内容

- 基礎知識③がん保険と医療保険の違い

- 40代女性・男性のがん保険の必要性を統計データから解説

- ①40代女性・男性のがんにかかる確率

- ②40代女性・男性の死因

- ③ 部位別がん罹患率

- 40代でがん保険が不要と思う人が知っておくべきこと

- ①公的保障外の治療にかかる費用

- ②家族の生活費・治療後の家計状況のシミュレーションをする

- 40代女性・男性におすすめの最適ながん保険の選び方

- ①給付金の有無と支払い回数

- ②がんの3大療法への保障が手厚いか

- ③先進医療や上皮内癌に対する保障がついているか

- ④公的医療保障とのバランスが重要

- 【参考】医療費に関する公的制度を理解しておこう!

- ①高額療養費制度

- ②傷病手当金

- ③医療費控除

- ④公的介護保険

- まとめ:がん保険を検討するならまずは保険のプロに無料相談!

目次

40代女性・男性におすすめのがん保険

40代以降はがんへの罹患率が女性・男性ともに上昇していく年代です。

日本における死亡原因もがんが1位となっています。(『死因順位別にみた性・年齢(5歳階級)別死亡数・死亡率(人口10万対)及び割合』より)

また、公益財団法人生命保険文化センターの「生活保障に関する調査」によると、男性・女性ともに約50%、つまり2人に1人ががん保険に加入しています。

このように、40代はがん保険に加入しがん治療への備えをしておくことが大切であることがわかります。

しかし、がん保険は種類も多く、どのようながん保険を選べばよいのか迷っていしまう人も多いのではないでしょうか。

ここでは、40代におすすめのがん保険とはどのようなものかを男女別に解説します。

それぞれ詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてください。

また以下の記事では、男女でおすすめのがん保険を年齢別でも解説しています。気になった人はぜひご覧ください。

40代男性のおすすめがん保険

40代男性におすすめするがん保険の特徴は、以下の3点になります。

- 定期がん保険/終身がん保険

- 実損補填型

- 収入保障型

40代女性のおすすめがん保険

40代女性におすすめするがん保険の特徴は、男性と同じ上記の3点に加えて、女性特有のがんに備えたがん保険への加入が望ましいです。

つまり、以下のようなものが40代女性におすすめのがん保険であるといえます。

- 定期がん保険/終身がん保険

- 実損補填型

- 収入保障型

- 女性向けがん保険

- 特約

| 順位 | 部位 | 罹患数 |

|---|---|---|

| 1 | 乳房 | 9万3,858人 |

| 2 | 大腸 | 6万5,840人 |

| 3 | 肺 | 4万777人 |

| 4 | 胃 | 3万9,103人 |

| 5 | 子宮 | 2万8,452人 |

| 6 | 膵臓 | 2万800人 |

| 7 | 悪性リンパ腫 | 1万670人 |

| 8 | 甲状腺 | 1万3,846人 |

| 9 | 卵巣 | 1万3,049人 |

| 10 | 肝臓 | 1万2,148人 |

がん保険に加入する前にマネーキャリアで保険のプロに無用相談!

ここまで40代におすすめのがん保険について解説してきました。

どのようながん保険を選べばよいのかわかってきた人も多いのではないでしょうか。

しかし、がん保険はもしものときのためにとても重要になるものです。安直に決めてしまうと、保険料が高すぎて払えなくなったり、いざというときに保障が足りず生活に困窮してしまったりする可能性もあります。

自分にぴったりの最適ながん保険が知りたいという方は、ぜひ一度マネーキャリアで相談してみてください。

マネーキャリアには保険のプロともいえるファイナンシャルプランナーが多数在籍しています。

保険のプロがあなたの悩みをヒアリングし、あなたに寄り添った保険選びをサポートさせていただきます。

マネーキャリアの無料相談を通じて自分にとって最適ながん保険を見つけましょう。

【基礎知識】がん保険とは

40代の男性・女性におすすめのがん保険についてお伝えしてきましたが、そもそもがん保険の内容はご存じでしたか?

がんになったときに保障が受けられる保険ということは何となくおわかりかと思います。

しかし、いったい保障期間はどのくらいなのかや、どのような保障内容なのか、どのくらいの金額まで保障してもらえるかなど、わからない点が多々あると思います。

そこで、以下の3点について詳しく解説します。

- ①終身型がん保険と定期型がん保険

- ②保障内容

- ③がん保険と医療保険の違い

ひとつずつ確認して、ご自身のニーズに合ったがん保険選びの参考にしてください!

基礎知識①終身型がん保険と定期型がん保険

がん保険には保障が終身続く「終身型がん保険」と保障期間が定められている「定期型がん保険」の2種類あります。

終身型がん保険

終身なので満期がありません。

メリットは生涯保険料が変わらない点です。解約返戻金が受け取れるタイプのものもあるためそれもメリットといえるでしょう。

がん保険というと掛け捨てのイメージが強いですが、保険料の一部を積立てすることにより、その部分が解約返戻金として戻ってくるのです。

ただし、短期間の解約の場合返戻金はほぼゼロに近いため、長期間継続することを念頭において加入しましょう。

デメリットとしては保険料が高く、見直しがしにくい点です。保険料の高さから若い人は損をしているように感じられるかもしれません。

定期型がん保険

満期が定められた保険です。メリットは、加入時から10年などのスパンで計算されるために保険料が割安になります。

また、満期がくると本人から解約の申し出がない限り、自動更新されます。この際、改めて健康告知をする必要がありません。ですから、更新時点で病気であっても問題なく続けられます。

デメリットとしては、更新時に保険料が高くなることです。更新時点の年齢での計算になるので、その都度上がっていきます。

高齢になると保険料が2倍以上になるケースもあり、支払いが厳しくなる可能性もでてきます。

また、更新時に保障内容を変える場合はその時点での健康告知が必要となるため、内容によっては加入できなくなることもあるので注意してください。

なお、定期型は掛け捨てですので解約返戻金の受け取りはありません。

基礎知識②保障内容

次に、保障内容について一覧表にまとめましたのでご覧ください。

| がん保険の種類 | 保障内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 入院給付金型がん保険 | 入院日数分受け取れる | 日数制限なし 手術給付金がセット |

| 実損補填型がん保険 | 治療にかかった実費が受け取れる | 自由診療も該当 |

| 診断給付金型がん保険 | がんと診断されたとき 一時金が受け取れる | 入院の有無は関係ない |

| 収入保障型がん保険 | 働けなくなったときに 毎月受け取れる | 満期まで無制限に受け取れる |

| 女性保険 | 女性特有のがんのときに 手厚い保障が受けられる | 入院・手術給付金が倍額になるなど |

入院給付金型がん保険

がんで入院したときに入院日数分が受け取れます。

例えば入院給付金1万円、入院8日間だったとすると

1万円×8日=8万円

となります。

なお、 この給付金は日数制限がありませんので安心して治療が受けられます。

また一般的に手術給付金もセットです。手術給付金は、内容によって入院日額の10倍~40倍と倍率が決められています。

例えば、倍率40倍の手術の場合、

1万円×40=40万円

となります。

入院給付金をプラスすると48万円の保障が受けられることになります。

受け取れる金額は実際の治療費との関連性がないのが特徴です。

実損補填型がん保険

実損型の保険は、実費が受け取れます。

この場合、保険会社で認められている自由診療は保障の対象となる点がほかの保険との大きな違いです。

自由診療は健康保険の対象外なので治療費が高額になるケースが多く、それを保障してもらえるのは大変心強いでしょう。

例えば現在の治療薬では効果がなく、健康保険が適用されない未承認薬や適応外薬を使用した場合は全額個人負担になりますが、この保険に加入していれば全額負担できます。

通算1,000万円程度まで保障されるので、通常の治療以外のさまざまな選択肢を広げられる保険と言えます。

なお、保険は更新型になっているものが多く、

更新のたびに保険料が上がりますので高齢になったときに続けるかどうかの選択も必要になるでしょう。

診断給付金型がん保険

診断確定時、一時金として入院の有無に関わらず受け取れます。

ですから自宅療養を選んだ場合も利用できますし、自分の選択した治療にお金をかけることもできます。

また、まとまった金額を受け取れるので仕事を休んだとしても当面の生活費に充てることができたりと、ある程度自由な選択ができる点が魅力です。

収入保障型がん保険

働けない状態になったときに生活費として毎月受け取れます。

例えば月額20万円で契約していれば無制限で毎月同額受け取れます。

保険期間満了後までの保障なので、お金のかかる60歳くらいまでを保険期間としている人が多いです。

女性保険

女性特有のがんになったときに手厚い保障が受けられる保険です。

がん以外の女性特有の病気になったときの保障も手厚くなっています。

女性特有の病気(がん)とは、乳がん・子宮がん・卵巣がんなどで、女性がかかるがんの第1位は乳がんです。

子宮に関するがんも第5位と特有の病気でがんにかかる確率は高いので、必要性を感じる女性は多いです。

入院給付金・手術給付金が倍額、一時金など保障が大きくなっています。

また、一部の保険では、健康保険適用外である乳房再建手術費用がでるものもあり、加入に際してひとつの目安となっています。

このようにがん保険にはいろいろな種類がありますので、自身の保障ニーズや無理なく支払える保険料額などに合わせて選ぶとよいでしょう。

基礎知識③がん保険と医療保険の違い

さて、次にがん保険と医療保険の違いを説明します。

| 項目 | 医療保険 | がん保険 |

|---|---|---|

| 保障範囲 | 病気やケガ全般 | がんのみ |

| 保険料 | 高い | 安い |

| 先進医療特約 | 対象 | 対象 |

| 自由診療 | 対象外 | 一部対象 |

医療保険は病気やケガ全般が対象となるのに対し、がん保険はがんに特化した保障です。

医療保険は病気やケガで入院・手術・通院などのときに支払われますが、 がん、一般の病気ともに保障額は同じです。

しかし、がん保険の場合は、がんと診断されると一時金がでたり、抗がん剤や放射線治療のときの通院費が充実していたりと手厚い保障になっています。

保険料は、がんのみの保障なので、がん保険の方が安いです。

そしてがん保険は自由診療が該当になる保険もあります。

医療保険は特約を付加すれば先進医療については保障されますが、そのほかは対象外です。

しかし、がん保険で自由診療についても補償があるタイプに加入すると最新の治療を受けられます。

40代女性・男性のがん保険の必要性を統計データから解説

ここまで40代の女性・男性におすすめのがん保険について解説しました。

どのような商品を選べばよいのか分かったかもしれませんが、そもそもがん保険が自分にとって必要なのかどうか自体迷ってしまう人もいるかもしれません。

そこで本章では、

- 40代女性・男性のがんにかかる確率

- 40代女性・男性の死因

- 部位別がん罹患率

以上のデータを元に、がん保険の必要性について解説します。

具体的な数値から、がん保険の必要性を改めて確認しましょう。

がん保険自体に必要性があるのか知りたい方は以下の記事をご覧ください!

①40代女性・男性のがんにかかる確率

| 40〜44歳の罹患率 | 45〜49歳の罹患率 | |

|---|---|---|

| 総数 | 217.2 | 331.5 |

| 男性 | 119.0 | 197.2 |

| 女性 | 318.5 | 468.6 |

②40代女性・男性の死因

厚生労働省の『死因順位別にみた性・年齢(5歳階級)別死亡数・死亡率(人口10万対)及び割合』によると、2019年の40代の死因のトップ3は以下の通りです。

| 死因 | |

|---|---|

| 1位 | 悪性新生物(腫瘍) |

| 2位 | 自殺 |

| 3位 | 心疾患 |

以上のように40代の死因のトップはがんとなっています。

10万人対の割合では2位の自殺の倍以上です。

国立がんセンター「最新がん統計」の全年齢が対象のデータによると、がんによる死亡リスクは、男性の4人に1人、女性の6人に1人が抱えています。

このことから、誰もががんになる可能性があると言えます。

部位によっては早期発見をして適切な治療を受けた場合、5年後・10年後ともに生存率が高いです。

そのためには定期的な検診を受けるのはもちろんのこと、十分な治療が行えるだけの費用が必要です。

十分な治療を行うためにも、がん保険を利用して高額な費用に備えましょう。

③ 部位別がん罹患率

国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)によると、最新の2018年の40代の上皮内がんを除く部位別罹患率のトップ3は以下の通りです。

| 男性 | 女性 | |

|---|---|---|

| 1位 | 大腸 | 乳房 |

| 2位 | 胃 | 子宮 |

| 3位 | 肺 | 大腸 |

以上の結果から、40代は男性が大腸がん、女性は乳がんの罹患率が高いことがわかります。

特に40代女性は乳房・子宮ともに、男性の1位2位と比較するとはるかに罹患率が高いです。

なお全年齢で見た場合はトップ3が変化します。

| 男性 | 女性 | |

|---|---|---|

| 1位 | 前立腺 | 乳房 |

| 2位 | 胃 | 大腸 |

| 3位 | 大腸 | 結腸 |

40代だけに限定すれば女性は女性疾病の割合が高いですが、全年齢で見ると男女ともに消化器系のがんになりやすいことがわかります。

以上のことから、年代によって罹患率の高い部位は変化するため、様々な部位の治療に対応できるよう備えておくことが大切です。

とりわけ特有の部位がある女性の場合は、がん保険への加入を検討する際に、女性疾病の保障の有無を確認した方が良いでしょう。

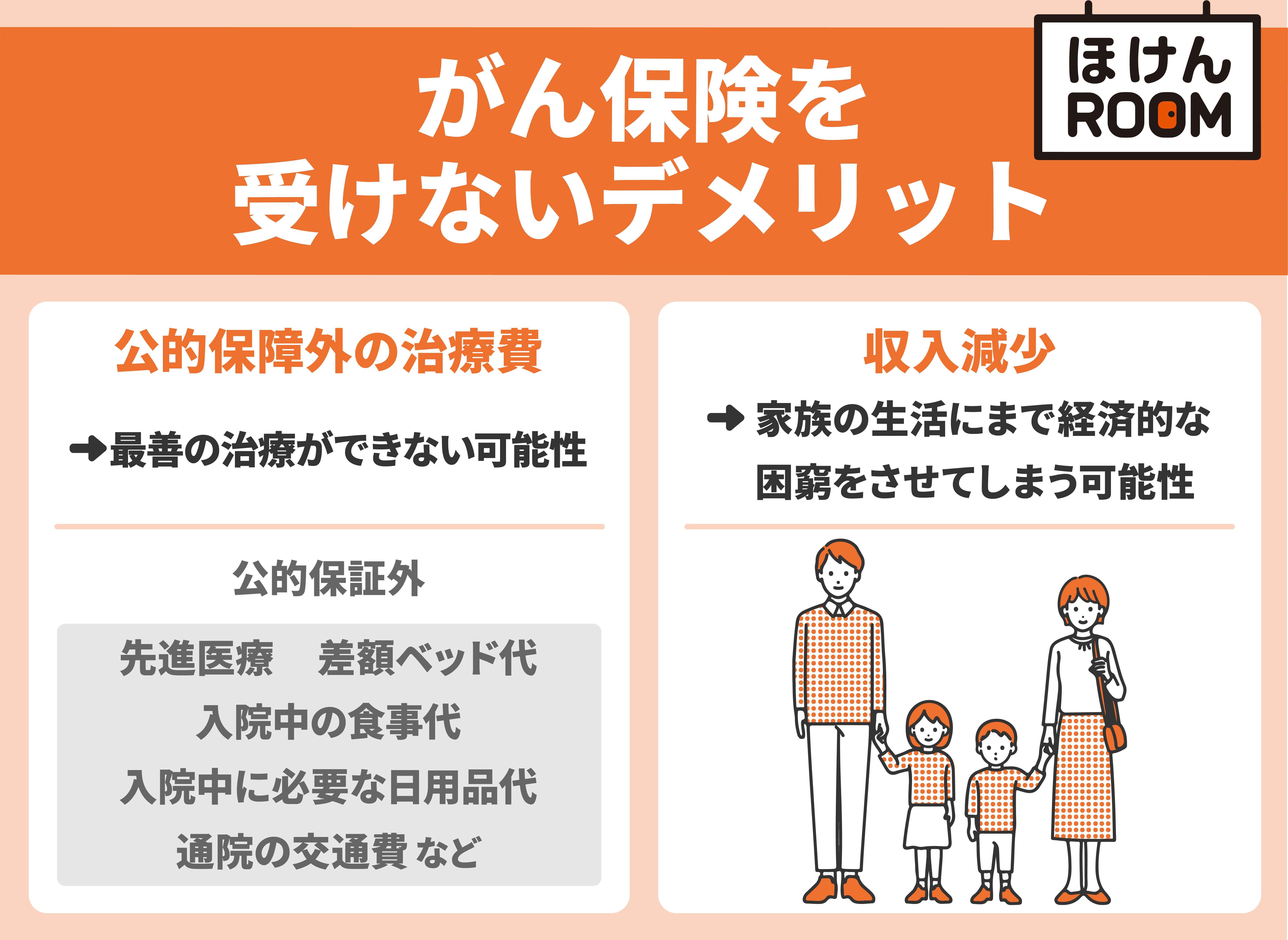

40代でがん保険が不要と思う人が知っておくべきこと

公的保障や貯蓄で医療費は十分まかなえるといった点から、がん保険は必要ないと考えている人もいることでしょう。

しかし公的保障外の費用や、治療中・治療後の生活に関しても考慮しなければなりません。

本章では、

- 公的保障外の治療にかかる費用

- 家族の生活費・治療後の家計状況

以上の2点から、がん保険の必要性を解説します。

①公的保障外の治療にかかる費用

がん治療で公的保障の対象は、

- 手術

- 検査

- 薬

など、治療に直接関わる費用です。

- 差額ベッド代

- 入院中の食事代

- 入院中に必要な日用品代

- 通院の交通費

②家族の生活費・治療後の家計状況のシミュレーションをする

現在働いている人の場合、がんと診断されると収入に影響が出る可能性があります。

がんと診断された場合は入院、あるいは通院しながらの治療になるため、

- 会社を休む

- 時短勤務

などを行う必要があります。

短期間で治療が完了する場合は、収入にあまり影響はないかもしれません。

しかし長期化すれば収入が大幅に減ってしまいます。

がん治療には高額な医療費が発生する可能性が高く、家計に余裕がない場合は大きな負担となります。

そこで、負担が大きくなり生活が困難になるのを防ぐためにも、

- 家族の生活費

- 治療後の家計状況

などをシミュレーションして、がんになった場合の毎月の収支の予測を立ててみましょう。

もし生活が厳しくなりそうなのであれば、がん保険の収入保障などを活用することをおすすめします。

40代女性・男性におすすめの最適ながん保険の選び方

がん保険はがん治療に特化した保険という点では同じですが、商品によって保障内容が異なります。

そのためがん保険を選ぶ際は、自分がカバーしたい保障内容と見合っているかを確認することが大切です。

本章では40代女性・男性のがん保険の選び方について解説します。

- 診断給付金の有無と支払い回数

- がんの3大療法への保障が手厚いか

- 先進医療や上皮内癌に対する保障がついているか

- 公的医療保障とのバランスが重要

以上の4点を解説します。

がん保険の選び方について詳しく知りたい方は以下のがん保険の選び方に関する記事をご覧ください!

①給付金の有無と支払い回数

がん保険の中には、給付金が支払われるものと支払われないものが存在します。

がん保険で受け取ることのできる給付金には、

- 診断給付金タイプ

- 入院給付金タイプ

- 治療給付金タイプ

②がんの3大療法への保障が手厚いか

がんの治療では、「手術」「抗がん剤治療」「放射線治療」の3つが三大療法と呼ばれています。

もしがんになった場合、この3つの治療を受ける可能性が高いため、三大療法に対する手厚い保障があるかどうかも選択する上で重要です。

三大療法に関する充実した保障とはどのようなものかわからないという方もいるかと思います。

以下が三大療法への手厚い保障があるかどうかの内容です。

| 保障項目や特約の名称 | 保障内容 |

|---|---|

| 手術給付金 | がん治療を目的とした手術をした際に10万~100万円の給付金を受け取れる。 1回の手術につき一定の金額を受け取れる固定給付型とどのような手術を受けたかによって受け取れる金額の変わる変動給付型がある。 |

| 抗がん剤・ホルモン剤治療給付金 | 一般的に抗がん剤やホルモン剤での治療を受けた月ごとに10万円~30万円の給付金を受け取れる。 |

| 放射線治療給付金 | 放射線治療を受けた際、一般的に1回につき10万円~30万円の給付金を受け取れる |

上記のような保障があるがん保険が、手厚い保障といえます。

③先進医療や上皮内癌に対する保障がついているか

がん保険の中には多くの特約があり、迷う方も多いです。

その中でも、

- 先進医療

- 上皮内癌

④公的医療保障とのバランスが重要

がん保険を選ぶ場合は、公的医療保障とのバランスが重要です。

がん治療には

- 外科(手術)療法

- 化学(薬物)療法

- 放射線療法

などの方法があります。

基本的に医療費は公的医療保険で3割負担で、高額な医療費に対しては高額療養費制度が利用可能です。

公的医療保障を活用すると、一般的な収入の人は毎月9万円前後の自己負担になります。

上記はあくまで保障対象にできる治療だけです。

- 先進医療

- 入院中の食事代

- 本人希望で個室などに移った場合の差額ベッド代

などは保障対象外になり、全額を負担する必要があります。

がん保険の選択をする場合は、

- 公的医療保障の適用後の自己負担額

- 利用したい治療は公的医療保障の対象か

などを考慮し、保障金額やプランを設定しましょう。

【参考】医療費に関する公的制度を理解しておこう!

公的医療保険で医療費の負担が3割になることは、ほとんどの人がご存知でしょう。

実は医療費に関する公的制度は他にもあるのです。

活用すれば医療費のみならず、税金の負担も減らせる可能性があります。

本章では公的制度の、

- 高額療養費制度

- 傷病手当金

- 医療費控除

- 公的介護保険

以上の4点を解説します。

制度を上手く活用して、家計への負担を減らしましょう。

①高額療養費制度

高額療養費制度とは、1ヶ月あたりの医療費が上限額を超えると、超過分の金額が支給される制度です。

上限額は、年齢や所得で変動します。

1人で上限額に届かなくても、世帯の医療費を合算して一定額を越えれば請求が可能です。

また、過去12ヶ月以内で3回以上にわたり上限を超えると、1ヶ月あたりの上限額が下がります。

高額療養費制度の利用に際しては以下のようなルールが設けられています。

- 医療機関ごとに算出(21,000円以上)

- 医療機関が同じでも、入院と外来は別で算出

- 医療機関が同じでも、医科と歯科は別で算出

申請は加入中の公的健康保険の組合に対して行い、支給には3ヶ月程度かかります。

ただし、「限度額適用認定証」を保険証と一緒に医療機関の窓口に提出すると、自己負担額までしか請求されないので、負担を減らすことはできます。

また、支給の対象になる治療以外は、制度が適用されない点には注意が必要です。つまり、先進医療や入院時の食費、差額ベッド代などには適用されまないということです。

高額療養費制度の利用を検討する場合は、受けたい治療が保障対象かを確認しましょう。

②傷病手当金

傷病手当金は、病気や怪我で仕事を休業した際に、休業中の生活を保障する制度です。

病気や怪我で仕事を休むと、収入が減ってしまう可能性があります。

そのため休業中の生活を支える、貴重な収入源になります。

1日あたりの支給額は以下の通りです。

支給開始日前の12ヶ月間の標準報酬月額の平均 ÷30日 × (2/3)

支給期間は最長で1年6ヶ月です。

傷病手当金をもらうには、以下の条件全てに該当する必要があります。

- 業務外の病気や怪我による休業

- 医療機関などで就業不可と判定されている

- 公休日を含めた3日間の休み(待期)を経て、4日目以降の休業日に対して支給

- 休業期間中に給与の支払いがない

待期の3日間については、連続した3日間でなければなりません。

間に出社日をはさむ場合は、条件に該当しないため注意しましょう。

また傷病手当金以外の保障(出産手当金・労災保険など)を受けている場合は利用できません。

あくまで業務外の病気や怪我が原因の場合のみ支給されます。

③医療費控除

実際にかかった医療費-保険金等で補填される金額-10万円

- 下限額と上限額が医療費控除より安い

- 健康診断や予防接種などで、健康管理を行っている必要がある

④公的介護保険

公的介護保険とは、介護にかかる負担を軽くするための社会保険制度です。

40歳以上を被保険者とし、年齢別に区分や利用条件が異なります。

具体的には以下の通りです。

| 区分 | 利用条件 | |

|---|---|---|

| 65歳以上 | 第1号被保険者 | 原因を問わず、要介護状態のとき |

| 40〜64歳 | 第2号被保険者 | 所定の疾病で要介護状態のとき |

サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。

要介護認定は自治体の介護認定審査会が行い、

- 要支援1~2

- 要介護1~5

以上の7段階に分かれ、要介護5が最も重い状態です。

認定に異議がある場合は、不服申し立ても可能です。

公的介護保険の支給限度額は、上記の要介護度により変動します。

お金ではなく現物給付を基本とし、支援限度額の範囲であれば、

- 在宅・施設での介護や支援

- 福祉用具のレンタル・購入費の援助

- ケアプランの作成

などが受けられます。

在宅サービスは、支給限度額までならかかった費用の1割が自己負担です。

自己負担額が高額になった場合は、申請をすれば高額介護サービス費として一定額が払い戻されます。

合わせて活用してみてください。

まとめ:がん保険を検討するならまずは保険のプロに無料相談!

40代のがん保険に関して解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

40代以降はがんの罹患リスクが急激に上がることから、高額な医療費や治療の長期化による収入の減少などに備えることが大切です。

がん保険であれば、がん治療で想定される様々な経済的リスクに対応できます。

しかしがん保険には商品やプラン、特約などが沢山あり、どれを選択したら良いのか迷う人もいるのではないでしょうか。

そんな人は、ぜひ保険のプロに相談してみましょう。

マネーキャリアなら、保険のプロに無料保険相談が可能です。

相談から面談まで、全てオンライン上で行えるため、スマホひとつで場所を問わず利用できます。

がん保険への加入を検討する際は、ぜひマネーキャリアの無料保険相談を利用してみてください。