更新日:2024/04/03

保険料が収入に占める割合はどのくらいが理想?必要に応じて見直しを

生命保険の保険料の見直しを検討している方もいることでしょう。保険料が収入に占める割合は、どのくらいが適正かご存知ですか?本記事では、収入に占める適正な保険料の割合について解説していきます。これを読めば、保険料を見直すきっかけになるかもしれません。

内容をまとめると

- 収入に占める保険料の割合は5~10%が理想!

- 家計に占める保険料の割合を計算して確認することで、保険の見直しを行う際の目安にできる!

- 会社で生命保険に加入する場合、保険料の心配は必要ないが源泉徴収の確認は必要

- 資産づくりは保険商品に頼るだけでなく、保険料と貯蓄のバランスを今一度考え、貯蓄額も増やせるようにしよう!

- 生命保険の不安や疑問の相談は、マネーキャリアがおすすめ!

- マネーキャリアは相談満足度98.6%!何度でもオンラインで無料相談できる!

目次を使って気になるところから読みましょう!

- 収入に占める適正な割合は?保険料は収入の何パーセントにするべき?

- 家計に占める保険料の割合は収入の5~10%が理想

- 世帯年収別に見る払込保険料の割合は?

- 世帯の項目別保険料シュミレーションを紹介!月額いくら?

- 払込保険料は年収割合から決めて良いの?

- 年収割合は理想でも家計を圧迫しない保険料に設定すべき!

- 保険料が高い…と感じたら保険と家計の見直しをするのがおすすめ

- 毎月の保険と貯蓄どちらを優先すべき?

- 貯蓄は収入の1~2割できると良い

- 貯金と保障が叶う「貯蓄型保険」とは

- 生命保険の保険金は年収の15倍を目安に!ただし上限あり

- 自分の保険料・家族の保険料の理想金額は保険のプロに聞いてみよう!

- 会社で生命保険に加入している場合

- 手取りは年収の何割?

- 源泉徴収票を確認!給料から保険料が引かれている

- まとめ:必要に応じて保険料の見直しをしよう

目次

収入に占める適正な割合は?保険料は収入の何パーセントにするべき?

生命保険に加入している方の中には、保険料が高いと感じている方もいらっしゃることでしょう。保険料は収入の何パーセントが適正なのでしょうか?

また、毎月支払っている保険料が収入に占める割合は適正なのか、気になりますよね。

しかし、保険料や収入に関してはなかなか人には聞きにくいものです。

そこで、この記事では『保険料が収入に占める割合は適正か』について、

- 家計に占める保険料の割合は収入の5~10%が理想

- 払込保険料は年収割合から決めて良いか

家計に占める保険料の割合は収入の5~10%が理想

生命保険に支払う保険料の割合は、月にいくらくらいが適正かご存知ですか?

保険料が高過ぎて家計が苦しいということも問題ですし、逆に保険料が安過ぎても保障が十分なのかと不安になることでしょう。

実は、生命保険に支払う毎月の保険料の割合は、収入の5~10%が理想と言われています。

それでは、例として夫婦と子ども2人の4人家族の場合、保険料は一般的に収入のうちどれくらいの割合といくら程度になるのかを解説していきます。

世帯年収別に見る払込保険料の割合は?

| 世帯年収 | 年間保険料の平均払込額 | 年収に対する割合(%) |

|---|---|---|

| 200万円未満 | 21万円 | 10% |

| 200~300万円 | 30万円 | 10~15% |

| 300~400万円 | 27.9万円 | 7~9% |

| 400~500万円 | 36.9万円 | 7~9% |

| 500~600万円 | 34.6万円 | 6~7% |

| 600~700万円 | 38万円 | 5~6% |

| 700~1,000万円 | 42.9万円 | 4~6% |

| 1,000万円以上 | 61万円 | 6% |

(参考: 生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」)

表を見ていただくと分かるように、ほとんどの世帯年収で理想とする5~10%の範囲に入っていることが分かります。

範囲内ですが、収入が上がると割合が下がっていることも分かりますね。

あまりに高額な保険料は家計を圧迫する原因になってしまうため、理想の範囲に収まるよう、参考にしてみてはいかがでしょうか?

世帯の項目別保険料シュミレーションを紹介!月額いくら?

まず、夫婦2人の生命保険と医療保険の保険料についてシミュレーションしてみます。

大手保険会社Oのシミュレーションで保険料を算出しました。

| 生命保険保障内容 | 生命保険保険料 | 医療保険保障内容 | 医療保険保険料 | 保険料合計 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 夫:40歳 | 死亡時:1,500万円 保険期間:20年満了 | 4,216円 | 入院給付金日額:5,000円 先進医療特約:付加 がん一時金:50万円 がん通院特約:付加 | 3,881円 | 8,097円 |

| 妻:37歳 | 死亡時:500万円 保険期間:20年満了 | 987円 | 入院給付金日額:5,000円 先進医療特約:付加 がん一時金:50万円 がん通院特約:付加 | 3,167円 | 4,154円 |

上記の夫婦2人のひと月の保険料は、合計12、251円となります。

次に、子ども2人の保険料をシミュレーションしていきます。

| 医療保険保障内容 | 医療保険保険料 | 学資保険保障内容 | 学資保険保険料 | 保険料合計 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 長男:8歳 | 入院給付金日額:5,000円 先進医療特約:付加 | 972円 | 学資金受取年齢:18歳 学資金:200万円 | 9,024円 | 9,996円 |

| 長女:4歳 | 入院給付金日額:5,000円 先進医療特約:付加 | 1,021円 | 学資金受取年齢:18歳 学資金:200万円 | 9,024円 | 10,045円 |

上記の子ども2人のひと月の保険料は、合計20,041円となります。

4人家族の保険料は32,293円となり、収入割合10%以下ですので理想の保険料と言えるでしょう。

しかし、家計簿にて子ども2人の学資保険は貯蓄として見なす場合、学資保険保険料18,048円を差し引き、家族の保険料を14,245円と計算することもできます。

この場合、保険料の収入割合は4%となりますので、かなり低い収入割合となります。

これを見て、保険料をもう少し払ってもいいと考えて保障を手厚くするなど保険の見直しをすることができます。

このように、現在支払っている保険料の収入割合を計算してみることで、保険の見直しの際の目安にもなります。

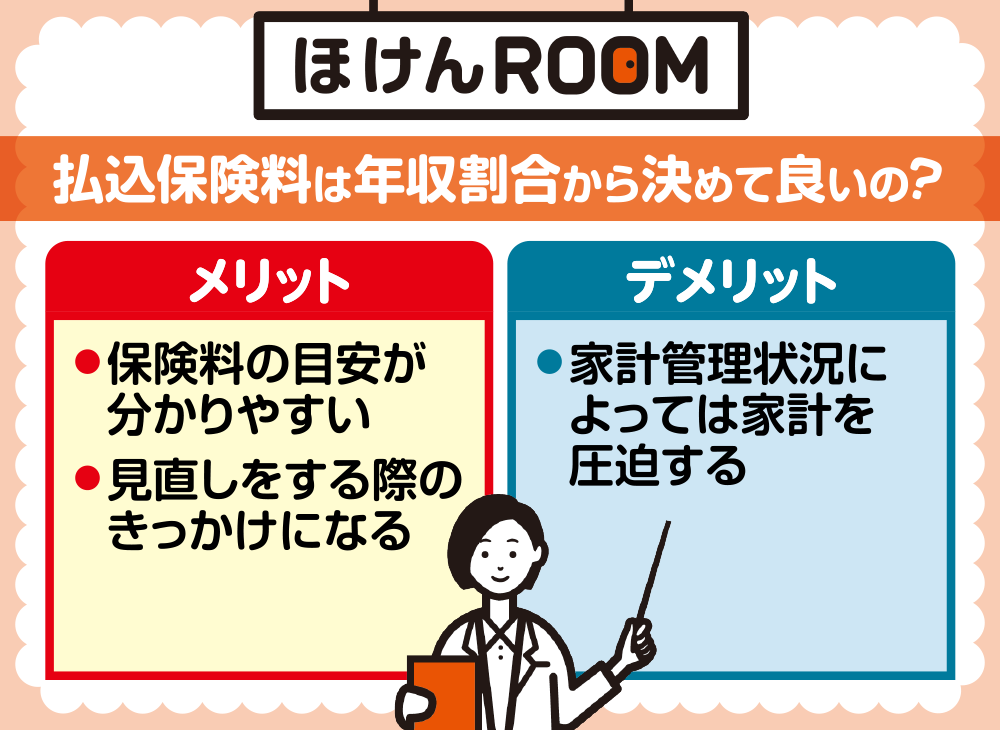

払込保険料は年収割合から決めて良いの?

年収割合を重視することのメリットとしては、

- 保険料の目安が分かりやすい

- 見直しをする際のきっかけになる

などがあげられます。

一方、デメリットもあり、

- 家計管理状況によっては家計を圧迫する

などがあげられます。

万一の備えとして加入しておくものですが、日々の生活に影響が出てしまう事は避けたいですよね。

また、保険料の相場や保険金額の設定方法について詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

年収割合は理想でも家計を圧迫しない保険料に設定すべき!

収入との割合はあくまでも目安です。必ずこの範囲に収めないといけないわけではありません。

支出の内訳は各家庭ごとに異なります。何かにお金を使う必要がある際には、その分保険料を抑えるなどして調節していかなくては生活に支障が出てしまいます。

年収割合を目安として利用することはいいのですが、その金額では家計を圧迫してしまうと感じるようであれば、家庭の経済状況に合わせて決めるようにしましょう。

保険料が高い…と感じたら保険と家計の見直しをするのがおすすめ

保険料が家計を圧迫している場合もそうですが、ふとした瞬間に「保険料が高い」と感じることもあるかと思います。

そんなときは「保険の見直し」です。

見直しポイントとしては保障内容が第一に挙げられるかもしれませんが、保険料を安く抑えることを目的に行うこともできるのです。

保険に詳しくないと見直しは難しいと感じますし、自分に合っているのか不安になりますよね。

それでも、「保険を見直して自分に合った生命保険に加入したい!」と思われる方は、マネーキャリアでFP(ファイナンシャル・プランナー)にオンラインで無料相談しましょう。

マネーキャリアでは、お悩みが解消されるまでFPに何度でも無料相談できます。

FPは生命保険のお悩みはもちろん、一人ひとりに合ったライフプランや資産運用などを提案してくれます。

これを機に、ご自身の保険や家計を見直してみませんか?

気になった方は下のボタンから相談してみましょう!

保険料がなぜ高くなってしまうのかなど知りたい場合は以下の記事がおすすめです。

毎月の保険と貯蓄どちらを優先すべき?

保険に加入することは、万一のための備えとしてとても重要な事です。

しかし、貯蓄が無い、という場合には何かあった時に利用できる「貯蓄」を優先的に行うことをおすすめします。

貯蓄を優先し、保険にかけるお金は無理のない範囲で設定するようにしましょう。

もし貯蓄も行い、保険も年収割合に沿った金額に設定してしまうと、そのうち保険料の支払いが難しい状況になってしまう事が考えられます。

払い続けて行かなければならないことを考慮し、無理のない範囲で設定する必要があるのです。

貯蓄は収入の1~2割できると良い

貯蓄は収入割合で言うとどの程度の割合が理想となるのでしょうか?

「基本生活費:予備費:貯蓄」の内訳とすると、「6:2:2」が適当だと言われています。貯蓄は2割程度が理想となるのです。

基本生活費は生活上必要になる費用です。光熱費などの固定費や食費などが当てはまります。これを6割に抑えることで、自然と2割の貯蓄ができるようになります。

貯金と保障が叶う「貯蓄型保険」とは

保険と貯蓄を分けて考える方もいらっしゃると思いますが、保険のなかには貯金と保障、両方が叶う「貯蓄型」と呼ばれるタイプもあるのです。

貯蓄型は万一に備えつつ、貯蓄が行える保険です。

途中で解約してしまうと払ったよりも少ない金額しか返ってこないなどのデメリットもありますが、同時に行いたい方にはおすすめです。

どのような保障内容なのか、貯蓄型について詳しい話を聞いてみたい、という方もいらっしゃると思います。

また、保険全般について、お金について聞きたいことがある場合、マネーキャリアで相談してみましょう。

マネーキャリアは相談満足度98.6%なので安心して無料相談できますよ。

下のボタンからプロに相談してみましょう!

生命保険の保険金は年収の15倍を目安に!ただし上限あり

生命保険加入時には保険金額の設定を行うことになりますが、この設定が自分でいくら必要なのか分かっている方が少ないのではないでしょうか?

保険金の目安は年収の15倍までです。この15倍というのが上限金額にあたる金額なのです。

では、誰でも年収の15倍に設定しておけばよいのか、と言うとそういう訳でもありません。保険金額を高くすれば保険料も高くなるため、保険料を見ながら調節していく必要があるのです。

また、家族の有無などによっても金額に大きな差が出てきます。保険金額の設定で困っている方は、こちらの記事を参考にしてください。

自分の保険料・家族の保険料の理想金額は保険のプロに聞いてみよう!

40代男性

保険の見直しと老後資金

30代男性

古い保険が新しくなり、さらに安くなった

保険相談の内容は相談者によって様々です。

保障について自分に合ったものを探すことはもちろん、金額的にも安いものを紹介してもらえます。

利用することで様々な利益のある保険相談ですが、そもそもどこを利用すればいいのか悩んでしまいますよね?

保険に関する相談は、相談満足度98.6%のマネーキャリアがおすすめです。

マネーキャリアは専門家に何度でも無料で相談できます。

また、保険だけでなく家計や老後資金、資産運用についても相談できます。

保険や家計など、お金に関するお悩みをお持ちの方はぜひご利用ください。

会社で生命保険に加入している場合

会社によっては、福利厚生の一つとして会社側が契約者となり、従業員が被保険者となって生命保険に加入することがあります。

この場合、会社側が保険料を支払ってくれますので、被保険者である従業員は保険料を払わなくても、もしものときに備えることができます。

手取りは年収の何割?

そもそも、給料の手取りが年収の何割かご存知でしょうか?

収入のうち、給料の手取りの目安平均は額面のおよそ8割ほどとなります。

残りの20%は、給料と賞与などを合わせた額によって算出される所得税や社会保険などで控除されます。

そのため、手取りは年収のおよそ8割となり、会社の福利厚生に生命保険の加入がない場合、この年収の8割の手取りから保険料を支払っていかなければなりません。

源泉徴収票を確認!給料から保険料が引かれている

会社が従業員に生命保険を掛け、従業員を被保険者とした場合、その保険金の受取人が被保険者であれば、保険料は“給与扱い”となり、源泉徴収が必要となります。

会社で生命保険に加入している場合、保険料について確認する際には源泉徴収を確認するようにしましょう。

まとめ:必要に応じて保険料の見直しをしよう

- 収入に占める保険料の割合は5~10%が理想である。

- 家計に占める保険料の割合を計算して確認することで、保険の見直しを行う際の目安にすることができる。

- 会社で生命保険に加入する場合、保険料の心配は必要ないが源泉徴収の確認は必要である。

- 資産づくりは保険商品に頼るだけでなく、保険料と貯蓄のバランスを今一度考え、貯蓄額も増やせるようにする。

保険大国と言われている日本では、保険への加入率はなんと90%にもなり、保険がいかに私たちの生活の身近な存在であるかがわかります。

そのため、今ではたくさんの保険商品が販売されていますので、自分に合った保険を選ぶだけでなく、収入に合った保険を選ぶようにしましょう。

本記事を読んで、より生命保険について知りたい方は、ほけんROOMの記事をご覧ください。

また、生命保険に関する疑問やお悩みは、マネーキャリアでプロに相談するのがおすすめです。

マネーキャリアは相談満足度98.6%の実績があり、何度でもオンラインでFPに無料相談できます。

ぜひ、この機会に下のボタンからご相談くださいね。

合わせて読みたい記事

合わせて読みたい記事

総合的にみたおすすめの保険相談サービスはこちらで解説しています。