更新日:2025/03/11

相続対策でFPに相談できることとは?探し方やおすすめ窓口も解説

内容をまとめると

- 一般的に相続に関する悩みを抱えている人は多い

- 相続関連に強いFPに相談をすることで相続の悩みが解決できる

- FP相談は生前でも相続発生後でも有効だが、生前に対策しておくのが良い

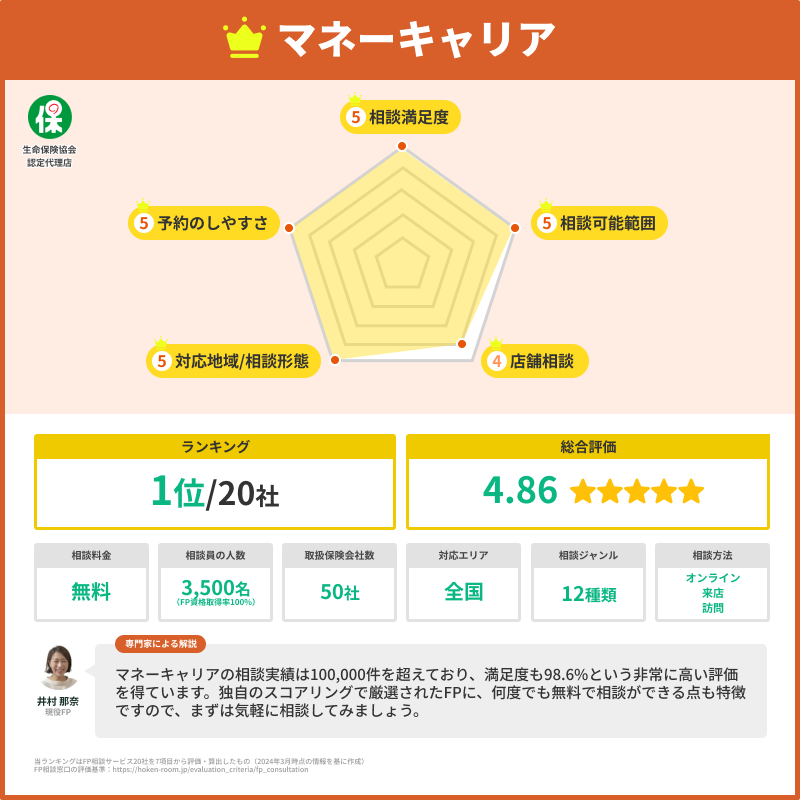

- 相続対策に強いを選ぶには、相談満足度が98.6%であり、相談件数100,000件以上の実績から培ったノウハウの詰まったアドバイスを「何度でも無料で受けられる」マネーキャリアがおすすめ

目次を使って気になるところから読みましょう!

- 相続に関する不安や悩みの種類とは?

- 相続の悩みはFPに相談できる?

- 相続対策を始める前に|FPの役割と上手な活用法

- 相続に強いFPの特徴とは?

- 納得できるまで何度もFPに相談することもおすすめ

- 相続税にかかわる税制改正の内容とは?

- 相続対策はいつから?生前も相続後もFPに相談できる

- 生前にFPに相談しておくべきこと

- 相続税の試算と節税対策

- 分割相続の対策

- 事業承継の相談

- 相続発生後にFPに相談すべきこと

- 相続手続き方法

- 相続税の申告と納税方法

- 家族のライフプランの見直し

- 負債がある場合の対策

- 相続対策に関するFPへの相談時によくある質問

- 相続アドバイザーとFPの違いは何ですか?

- ファイナンシャルプランナーに相続関連を相談しても無料ですか?

- おすすめのFPの探し方【おすすめサービスあり】

- 【一番おすすめ】マネーキャリア

- 日本FP協会

- 地場のFP事務所を探す

- まとめ:FPに相談できる相続対策について

目次

相続に関する不安や悩みの種類とは?

相続に関する不安や悩みを抱えている人は多いです。

- 相続税はいくらかかるのか?

- 相続人同士で揉めずに解決するには?

- まず何から始めればいいのかわからない

- 納税資金の準備ができるか心配

- 相続税の節税対策について知りたい

- 相続手続きの流れがわからない

- 必要な書類や届出先がわからない

- 相続放棄を検討しているが方法がわからない

という漠然とした不安から具体的な内容まで、さまざまです。

このような悩みの種類に関して、以下のような種類に分類できます。

- 財産分割の問題

- 相続税の不安

- 相続の事前準備の悩み

- 相続関連の手続きの複雑さ

とくに、相続問題には唐突に直面しがちなので、初めての経験からその手続きに戸惑う人も多いです。

こうした悩みを解決するには、自分一人で解決しようとすると膨大な時間がかかったり、ミスをしてしまう可能性があったりします。

そのため、今日では専門のファイナンシャルプランナーに相談しつつ、相続に関する悩みをクリアにしてから取り組む人が増えているのです。

相続の悩みはFPに相談できる?

結論から言うと、相続の悩みはFPに相談できます。

相続対策をFPに相談し、適切に行うことで税負担の軽減や相続人同士のトラブル回避が可能になります。相続は専門的な知識が求められるため、自己判断ではリスクが高くなります。

FPに相談では、生前贈与や生命保険の活用による節税対策、遺産分割の方法などを具体的にアドバイスしてもらえます。結果として無駄な税負担を抑え、スムーズな相続を実現できます。

この記事では、「相続に関してFPに相談できること」の以下3点を解説します。

- 相続対策について

- 生前に相談すべきこと

- 相続発生後に相談すべきこと

おすすめの無料保険相談

おすすめの無料保険相談相続対策を始める前に|FPの役割と上手な活用法

お金に関する問題はデリケートであるため、信頼できるファイナンシャルプランナー(FP)に相談することが非常に重要です。

相続に詳しいFPから適切なアドバイスを受けることで、相続対策をより安心して進められます。

ここではFPの選び方のコツと税制改正の内容について紹介します。

以下3点について解説します。

相続に強いFPの特徴とは?

相続に強いFPの特徴とは、FP技能士(1級・2級)の資格に加え、以下のような相続関連の専門資格を持っていると強いといえます。

- 相続診断士

- 相続対策専門士

- 相続アドバイザー

税金対策だけでなく、相談者の家族関係にも配慮した提案ができたり、相続前の生前対策から相続後の手続きまで一貫してサポートできるFPであれば、ミスマッチが起きる可能性は低いといえます。

また、最新の税制や法改正への対応力をつけるために、定期的に研修や勉強会に参加しているFPも相続相談に関して強いと言えるので、FP相談前に担当FPとなる人の経歴や資格などをチェックしてみましょう。

FP相談のメリット

FP相談のメリット納得できるまで何度もFPに相談することもおすすめ

相続の話は複雑で難解であり理解するのが大変です。

そのため、納得のいくまで何度もファイナンシャルプランナー(FP)に相談することをおすすめします。

逆に、疑問点が解消できないままだったり、知りたかった内容が伝えられなかったりすると、相談自体が無意味なものになりかねません。

繰り返し相談を重ねることで疑問点が解消されやすくなるので、安心して相続対策を進めることができます。

何度も相談を行う場合、有料のFP相談ではかなりの費用がかかる恐れがあるため無料相談をおすすめします。

とくに、マネーキャリアのような相続税に関するFPが多く在籍するサービスなら、何度でもFP相談が無料で利用できます。

また、前提知識や事前準備も一切不要で1からわかりやすく教えてくれる点も特徴です。

相続税にかかわる税制改正の内容とは?

相続対策はいつから?生前も相続後もFPに相談できる

相続対策には大きく分けて生前対策と相続発生後の対策があります。

▼生前対策

- 財産の把握と整理:まずは自分の財産を棚卸しして、預貯金・不動産・有価証券・保険などの資産と負債を明確にしましょう。

- 遺言書の作成:相続トラブルを防ぐ最も基本的な対策です。

- 生前贈与の活用:年間110万円までの基礎控除を活用した計画的な贈与で、相続財産を減らせます。

- 不動産の対策:相続でトラブルになりやすい不動産は、共有名義の見直しや賃貸化、小規模宅地等の特例を視野に入れた対策が効果的です。

- 家族信託の検討:財産管理の仕組みを事前に整えておく方法です。

- 期限内の手続き対応:相続税の申告は10ヶ月以内が必須です。また、相続放棄は3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

- 遺産分割協議の実施:法定相続分に従わなくても、相続人全員の合意があれば自由に財産を分けられます。話し合いで決めた内容は「遺産分割協議書」にまとめ、実印を押して証明力を高めておきましょう。

- 相続税の申告と納税対策:相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合は申告が必要です。

- 名義変更手続き:不動産、預貯金、株式などの名義変更は、相続の完了に不可欠です。

- 二次相続への備え:相続した配偶者が将来亡くなる「二次相続」も視野に入れた対策が重要です。

上記の選択肢は時間の経過とともに減っていくため、専門家への早めの相談が賢明です。

生前に準備するのが理想ですが、相続後でもFPに相談することで適切な対策を行うことが可能です。

生前にFPに相談しておくべきこと

相続対策は「早ければ早いほど良い」とされています。

相続発生後ではできる対策が限られてしまいます。さらに、亡くなった後は葬儀の準備や後片付けに追われ、相続にじっくり向き合う時間がほとんど取れません。

そのため、生前から計画的に進めることが重要です。

生前にFPに相談しておくべきことは以下の3点です。

相続税の試算と節税対策

相続税は、遺産を受け取る人(相続人)に対して課税される税金で、課税対象となる遺産額が多いほど税負担が増します。

実際に自分で相続税を計算するとなると、財産の評価から税率の適用、相続人ごとの分割、控除の適用まで多くのステップがあります。

▼1.課税価格の計算

課税価格 = 相続財産の価額 + 生前贈与財産 - 債務・葬式費用

▼2.基礎控除額の計算

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

▼3.課税遺産総額の計算

課税遺産総額 = 課税価格 - 基礎控除額

▼4.各法定相続人の取得金額を計算

各法定相続人の取得金額 = 課税遺産総額 × 法定相続分

▼各法定相続人の相続税額を計算

| 法定相続分に応じる取得金額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 1,000万円以下 | 10% | - |

| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |

| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |

| 1億円以下 | 30% | 700万円 |

| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |

| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |

| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |

| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |

参考:国税庁

ここから、実際の相続税額の計算をします。

これらは専門知識が必要であり、非常に手間がかかる作業です。自分で行うのは大変なため早期にFPに相談することがおすすめです。

節税対策としては、以下のようなものが挙げられます。

- 生前贈与

- 生命保険

- 小規模宅地等の特例

- 贈与税額控除

- 配偶者控除

- 未成年、障害者控除

これらを有効活用して、できる限り税負担を減らすことができます。

分割相続の対策

資産が多い人は、遺された家族への分割が複雑になることが予想されます。

分割相続を円滑に進めるためには、生前に適切な対策をしておくことが重要です。

遺言書の作成や、生前贈与、信託の活用など、さまざまな手段があります。

相続人間での話し合いや、特例の活用、生命保険の活用なども有効な対策となります。

FP(ファイナンシャルプランナー)は中立的な立場で、専門知識を基に最適なアドバイスを提供してくれます。これにより相続や財産分割の際に家族間で揉めることを防ぎ、円滑に話し合いを進められます。

事業承継の相談

最後に、事業承継についての相談です。

事業主の中には、自分の会社を将来的に子どもに引き継ぎたいと考えている方が多いですが、相続税が子どもにかかることを心配するケースもあります。

FPは事業承継計画の立案から税務対策、後継者へのサポートまで幅広いアドバイスを提供してくれます。

具体的には、事業承継税制を活用して税負担を軽減する方法や、生前贈与を活用して、相続税の負担を分散させる方法、さらには後継者となる子どもに適切な経営知識を引き継ぐための支援をしてくれます。

相続発生後にFPに相談すべきこと

生前に対策を講じておくことが理想ですが、万が一対策をしていなかった場合でも、相続が発生した後にファイナンシャルプランナー(FP)に相談することは非常に有効です。

相続発生後でも、適切なアドバイスを受けることで、相続税の負担を軽減したり、遺産分割を円滑に進めたりすることができます。

FPは、相続後の手続きや税務に関しても専門知識を提供し、トラブルを防ぐためのサポートしてくれます。

相続発生後に遺された家族が相談できることは以下の通りです。

相続手続き方法

まずは相続手続き方法についてです。

相続手続きは、預金、保険、不動産、自動車、株式など、多岐にわたる手続きを行う必要があります。

例えば、預金の相続手続きを行う場合、以下の手順で手続きを行います。

- 死亡証明書の取得

- 相続人の確認

- 相続人全員による遺産分割協議書の作成

- 銀行に必要書類を提出

- 預金の名義変更・解約

- 相続税の申告

これらを自力でそれぞれの分野で行うとなると、膨大な手間と時間がかかり、非常に負担が大きくなります。

専門知識を持ったファイナンシャルプランナー(FP)に相談すれば、手続きをスムーズに進めることができ、安心して対応することができます。

相続税の申告と納税方法

次に相続税の申告と納税方法についてです。

相続税の申告期限・納税期限は、亡くなってから10か月以内とされており、この期間に財産評価、遺産分割、遺産分割協議を済ませなければなりません。

10ヶ月を過ぎると、延滞税や加算税が課されることがあります。

納税方法は基本現金で、一括か分割(最大10年分割)で納付します。もしくは現金がない場合は、不動産や株式で物納として収めることができます。

参考:国税庁

家族のライフプランの見直し

次に、家族のライフプランの見直しについてです。

ライフプランとは、個人や家族の将来の目標や夢を実現するために、経済的な面での計画を立てることです。

相続税が発生した際には、相続によって収支が発生するため、もう一度家族のライフプランを立て直す必要があります。

通常のライフプランでは相続の発生は考慮されないことが一般的です。しかし、現在の家計状況を再確認し、新たにライフプランを見直すことで、より充実した人生を送るための計画が立てられます。

もし相続税が発生し、家計に変化が生じた場合は、ぜひFPに相談してみましょう。現在の家計状況に基づき、将来に向けた最適なアドバイスを提供します。

ライフプランの相談

ライフプランの相談負債がある場合の対策

最後に負債がある場合の対策についてです。

相続人は、故人の財産だけではなく負債も引き継ぐことになります。

この場合は、相続税を計算する際に負担しなければならない借金を相続財産から差し引きます。このことを「債務控除」といいます。

債務控除の対象となるものには、以下のようなものがあります。

- 住宅ローンの借入金

- 事業の買掛金

- 金融機関からの借入金

- クレジットの未払い金

- 公租公課

- 葬式費用

負債の状況や税務のことについて不安がある場合でもFPに相談することが有効です。

アドバイスをもらい、最適な対応方法を選ぶことがトラブルを避けるための重要な手段となります。適切な対策を講じることで相続後の負担を軽減し、円滑に手続きを進めることができます。

相続対策に関するFPへの相談時によくある質問

以下では、相続対策に関するFPへの相談時に「よくある質問」を2つ紹介します。

先に多くの人が抱える質問を把握しておくと、FP相談の際に不安になることがありません。

相続アドバイザーとFPの違いは何ですか?

両者の違いは簡潔に言うと、相続アドバイザーは「相続手続きの専門家」、FPは「お金全般のアドバイザー」です。

相続アドバイザーは、遺産分割や相続登記など相続の実務をサポートし、FPは資産運用や相続税対策などお金の管理をアドバイスします。

例えば、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更は相続アドバイザーの領域です。一方、生前贈与の活用や相続税を抑える方法の提案はFPの領域です。

とはいえ、相続関連の問題に強いFPに相談すると、相続のアドバイスをもらいながらお金全般に関する悩みも同時に解消できます。

ファイナンシャルプランナーに相続関連を相談しても無料ですか?

FP相談には無料と有料がありますが、無料の相談窓口であれば相続関連の相談も無料で利用できます。

特に相続に関する相談を行いたい場合、無料のFP相談を選ぶことをおすすめします。

企業型のFP相談では無料で、相談内容に応じた詳しい専門家が担当してくれるため、相続のような専門的な分野に強いアドバイザーが対応してくれる可能性が高いです。

一方、独立系FPは相続対策に強かったとしても、相談が有料なため、何度も相談する際には想像以上に費用がかかる可能性があります。

おすすめのFPの探し方【おすすめサービスあり】

おすすめのFP相談窓口

おすすめのFP相談窓口【一番おすすめ】マネーキャリア

まずは 「マネーキャリア」についてです。

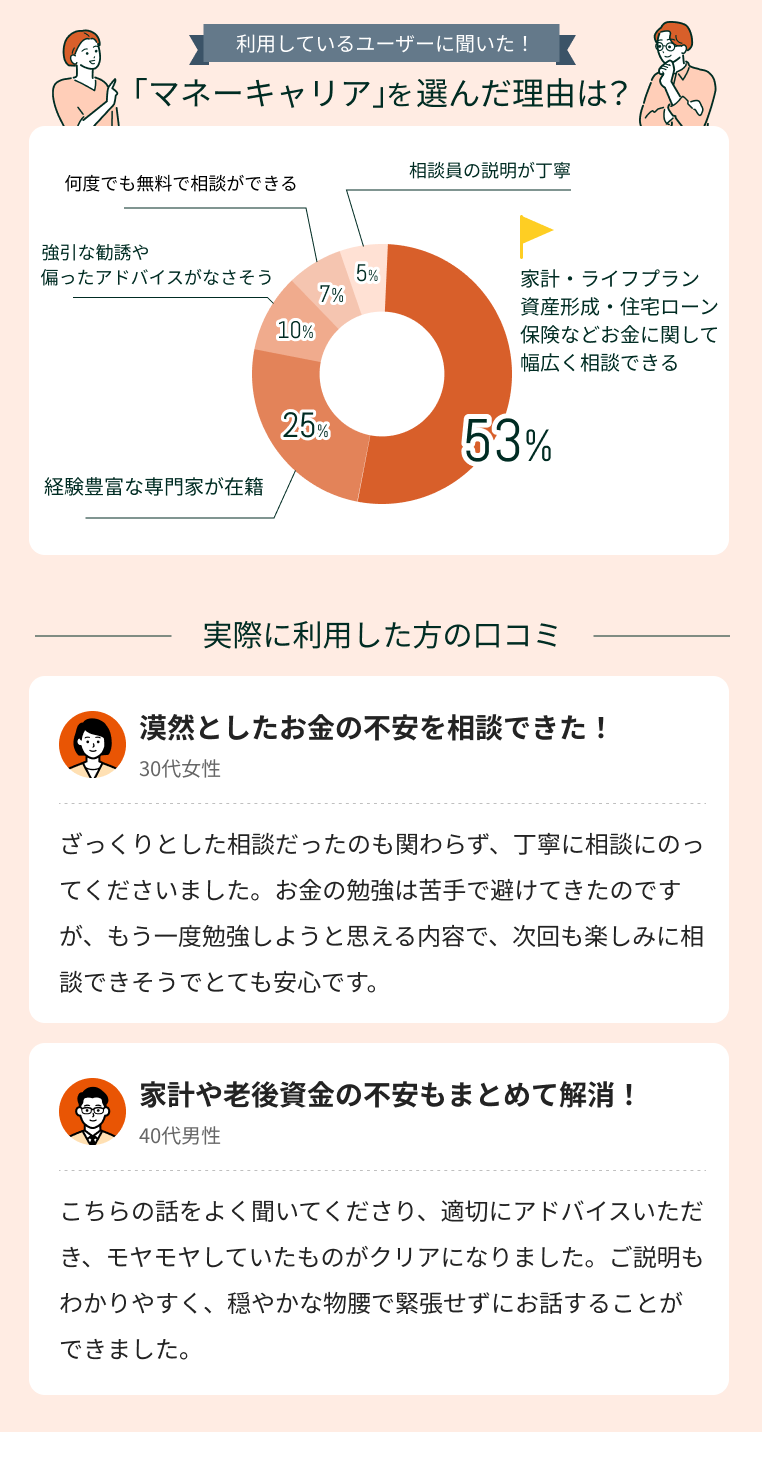

マネーキャリアは、FPに相続対策などのお金の相談をできるサービスです。相談件数は100,000件以上、相談満足度が98.6%で、何度でも無料で相談ができます。

また、約4,000名のFP一人ひとりの口コミを見ることができ、全員がFP資格を保有しているため質の高いFPに安心して相談できます。

取得が10%前後のCFPやFP1級の資格保有者も在籍しており、相談から最適な解決策の提案まで高度なサポートを提供してくれます。

日本FP協会

続いては、「日本FP協会」でFPを探す方法を紹介します。

日本FP協会には、公式サイトにてFPを探すための検索ページがあります。そこから自分に合ったFPを探すことが可能です。

FPを探すためには、以下の内容を記載する必要があります。

- 地域

- 相談内容

- 性別

- 年齢

- 相談料金

- 金融商品販売の有無

- FP以外の資格

地場のFP事務所を探す

「地場のFP事務所を探す」方法でも自分に合ったFPは探せます。

まずFP事務所とは、ファイナンシャルプランナーが在籍している事務所のことで、独立系FPが在籍している場合もあります。

相談者に寄り添ったアドバイスを求める方には、独立系FPへの相談をおすすめします。

その理由は、独立系FPは、中立な立場でアドバイスをしてくれるためです。しかし独立系FPと名乗りながら、実際は特定の金融機関や保険会社と提携している場合もあるため注意が必要です。

まとめ:FPに相談できる相続対策について

この記事では、「FPに相談できる相続対策」について紹介しました。

記事の要点は以下の通りです。

- 相続は早めに対策しておくべきである

- 生前でも相続発生後でもFP相談が有効となる

- 相続相談には無料のFP相談がおすすめ

相続対策は自力でやろうとするとかなりの時間や労力がかかります。そのため、専門知識を持ったFPに相談してアドバイスを受けることが有効です。

信頼できるFPを選ぶためには、相談満足度の高い相談窓口を選びましょう。

相続対策についてFPに相談したい方は、相談満足度の高い「マネーキャリア」をおすすめします。何度でも無料で相談でき、相談内容に合ったFPが専門的なアドバイスをしてくれるため安心して相談できます。

合わせて読みたい記事

合わせて読みたい記事

総合的にみたおすすめの保険相談サービスはこちらで解説しています。

「相続に関する不安を抱えている」と考える人は多いのではないでしょうか。

しかし、専門知識がないと「何から手をつけたら良いいのかわからない」と悩む人は多いです。

そこで今回は、「相続対策でFPに相談できることとは?」や探し方やおすすめ窓口も解説していきます。

・相続対策について不安を抱えている

・相続関連で損をしたくないので、FPに相続税の相談をしたい

この記事を読むと、相続相談に強いFPの特徴や正しいFPの選び方が理解できます。