個人年金保険の選び方をわかりやすく解説!【専門家監修】

老後資金準備のために個人年金保険を検討している方は多いと思います。しかし、どのように選べば良いのか、選び方が分からない方も多いのではないでしょうか?個人年金保険の選び方には様々なポイントがあります。そのポイントや注意点についてご紹介していきます。

内容をまとめると

- 個人年金保険の選び方は①種類②受取期間③返戻率などが注目ポイント

- その他にも加入目的やライフプランも重要

- 加入前に知っておきたいリスクや注意点としては、インフレリスク、為替リスク、保険料控除の対象条件

- 個人年金保険が選びきれない方はプロに相談がおすすめ

- プロに相談できると言えばFP相談ができるマネーキャリア!

- マネーキャリアならお金と保険のプロに無料で何度でも相談可能!老後の不安を解消してしまいましょう!

- 個人年金保険の選び方ならまずはマネーキャリアの専門家の無料相談がおすすめ!

- 個人年金保険の選び方①年金の受取金額のタイプ

- 年金の受取金額のタイプ①終身年金

- 年金の受取金額のタイプ②定額年金

- 年金の受取金額のタイプ③変額年金

- 年金の受取金額のタイプ④確定年金

- 個人年金保険の選び方②年金の受取期間

- 個人年金保険の受取期間①終身タイプ

- 個人年金保険の受取期間②有期タイプ

- 個人年金保険の選び方③返戻率

- 個人年金保険の選び方④個人年金保険料控除の条件

- 個人年金保険の選び方⑤運用通貨

- 個人年金保険の選び方⑥保険料の払込方法

- 保険料の払込方法①一括払い

- 保険料の払込方法②平準払い

- 個人年金保険の選び方⑦手数料

- 個人年金保険を選ぶときに重要なことは計画的なライフプランと加入目的

- 個人年金保険で迷ったらまずはマネーキャリアで専門家に無料相談!

- 個人年金を選ぶときの3つの注意点

- 注意点①インフレによる実質的な元本割れリスク

- 注意点②為替リスクによる元本割れリスク

- 注意点③個人年金保険料控除の対象にならない場合もある

- 個人年金保険と養老保険で迷ったらどっちを選ぶべき?

- 実際に個人年金保険に加入した方の選び方【ライフスタイル別】

- 個人年金保険の選び方の例①30代既婚子供1人の方

- 個人年金保険の選び方の例②40代独身女性の方

- 個人年金保険の選び方の例③50代既婚子供1人独立1人学生の方

- 個人年金保険の加入を検討するならiDeCoやNISAの検討も重要!

- iDeCoとは?

- NISA・つみたてNISAとは?

- 個人年金保険の選び方に関するまとめ

目次

個人年金保険の選び方ならまずはマネーキャリアの専門家の無料相談がおすすめ!

老後の資金不足が不安な方は、何かで準備をしておかなくては不安が解消されません。

老後資金を準備する手段のひとつとして個人年金保険があります。

個人年金保険を利用することで老後資金の不安が解消できますが、いくつかある種類の中から自分に合ったものを選ばなくてはいけません。

選び方は人それぞれとなるのですが、何を基準に選ぶべきなのか、そのポイントを押さえておきたいですよね?

選び方についておすすめの人も交えながらご紹介していきたいと思います。

もし選び方が難しく、自分一人で選ぶのが不安という方は、マネーキャリアで相談してみましょう。お金と保険のプロが最適な個人年金保険を紹介してくれます。

おすすめの個人年金を知りたいという方は以下の記事をご覧ください!

個人年金保険の選び方①年金の受取金額のタイプ

個人年金の選び方には多くのポイントがあると言えます。

選び方を知るにはまずどのような種類の個人年金保険があるのかを理解しておく必要があると言えます。

種類としては

- 終身年金

- 定額年金

- 変額年金

- 確定年金

年金の受取金額のタイプ①終身年金

終身年金は名前の通り年金受取開始後、被保険者が死亡するまで年金が支払われるタイプとなります。

年金の受取金額はその人が何歳まで生きるのかによって変わってくると言えるのです。

そのため、選び方のひとつとなる返戻率で選ぶことはできません。いくら貰えるのかが契約時点では分からないため保険料と保険金額の比較ができないのです。

しかし、長生きすればその受取年金額は増えて行くということになります。

ただし、同じ年金額の他のタイプと比較すると保険料は一番高いと言えます。

終身年金がおすすめな人としては、

- 長生きする自信がある人

- 長生きした際のリスクに備えておきたい人

年金の受取金額のタイプ②定額年金

定額年金は契約時に受取金額が決定するタイプの個人年金保険です。

支払った保険料は保険会社が運用します。契約時に利率が決っており、運用が上手くいっても上手くいかなくてもその利率分保険料が増えることになるのです。

そのため、支払う保険料と年金金額が契約時点で決定するため、返戻率が算出できるタイプとも言えます。

支払った保険料よりも確実に増えるタイプとも言え、おすすめの人としては、

- 確実に老後資金を増やしたい人

- 受け取れる額を確定させ、老後の生活設計をたてておきたい人

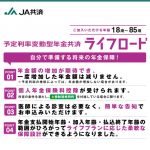

年金の受取金額のタイプ③変額年金

変額年金は保険料で資産運用を行うタイプの個人年金保険です。

受取年金額は運用状況によって大きく異なると言えるため、契約時に年金受取額がいくらになるのかは分かりません。

保険料で資産運用を行っていくため、支払った保険料よりも年金受取金額が大幅に上回ることが期待できます。その一方リスクも大きくなってしまう事に注意が必要です。

運用成績次第では支払保険料を下回ってしまう可能性もあるのです。そのため、おすすめの人としては、

- リスクもあるが資産を大きく増やしたい人

- 将来のインフレリスクを減らしたい人

年金の受取金額のタイプ④確定年金

確定年金は年金の受取期間が固定されているタイプの個人年金保険です。

定額保険と同じように、保険料よりも年金額が上回るタイプです。

受取期間中に被保険者が死亡したとしても、固定された年数分の支払いは続きます。

支払った保険料が確実に無駄にはならないタイプと言えるのです。そのため、おすすめの人としては、

- 支払った保険料を無駄にしたくない人

- 確実に資産を増やしたい人

個人年金保険の選び方②年金の受取期間

個人年金保険の受取期間には2タイプあります。

- 終身タイプ

- 有期タイプ

個人年金保険の受取期間①終身タイプ

終身タイプは期間を限定せずに生涯保険金が支給されるタイプです。

年数が決まっておらず死亡するまで受け取れるため、多くの方が終身タイプの方が良いと感じるかもしれません。長生きすることでその分必要な金額は増えて行きます。そのため、おすすめの人としては、

- 長生きに対するリスクに備えておきたい人

- 死亡時までしっかりと年金を受け取りたい人

個人年金保険の受取期間②有期タイプ

有期タイプは受取期間を10年・15年などと契約時に決めるタイプの個人年金保険です。

さらに分類され、

- 確定年金

- 有期年金

- 確実に全額保険金を受け取りたい人

- 損をしたくない人

- 確定年金よりも保険料を抑えたい人

個人年金保険の選び方③返戻率

個人年金保険の選び方として返戻率を計算する方法もあります。

返戻率は支払った保険料に対して受け取る年金額がどれくらい増えているのかを表した数値で、

保険金受取総額÷支払保険料総額×100

で計算されます。100%を超えると受け取れる金額の方が多いことになり、この数値が多いものを選ぶことで、資産を増やした状態で受け取れるということになるのです。

定額年金など契約時に受取金額が分かるタイプの個人年金保険を選ぶ際には、返戻率はかなり重要なポイントと言えます。

定額年金は確実に増えた状態で受け取れるという特徴がありますが、商品ごとにどれくらいの割合で増えるのかは違っているのです。そのため、契約する前には必ず返戻率を確認し、どの商品が一番増えるのかなどをチェックすることがおすすめの選び方と言えます。

個人年金保険の選び方④個人年金保険料控除の条件

個人年金保険の選び方として、保険料控除を受けたいのか、ということもポイントとして挙げられます。

個人年金保険では専用の個人年金保険料控除枠が活用できる可能性があります。

しかし、この専用控除枠を利用するためには個人年金保険の契約内容が条件をクリアしている事が必須となっています。

- 受取人が契約者又は配偶者

- 受取人と被保険者が同一

- 保険料払込期間が10年以上

- 受取期間が10年以上かつ受取開始が60歳以降

こちらも重要!

こちらも重要!個人年金保険の選び方⑤運用通貨

運用通貨に着目することも選び方のひとつと言えます。

個人年金保険の運用通貨は

- 外貨建て

- 円建て

個人年金保険の選び方⑥保険料の払込方法

個人年金保険の保険料の払い方にはいくつか種類があります。そのため、保険料の支払い方法を決めておくことも、選び方のポイントとなります。

支払方法としては

- 一括払い

- 平準払い

保険料の払込方法①一括払い

一括払いは最初に保険料の全額を支払ってしまう払込方法です。

- 一時払い

- 全期前納

- 貯蓄に余裕がある人

- 確実に少しでも多く資産を増やしたい人

保険料の払込方法②平準払い

平準払いは保険料を分割で支払っていくタイプの払込方法です。

- 月払い

- 半月払い

- 年払い

- 貯蓄が少なくコツコツ準備したい人

- 保険料払込免除を受けたい人

個人年金保険の選び方⑦手数料

個人年金保険の選び方として、手数料を比較する方法もあります。

個人年金保険は支払った保険料よりも増えた状態で年金として支払われることになるのが一般的です。

資金が増えるのは保険会社が運用を行っているからです。そのため、運用手数料などが保険料から引かれることになるのです。

これらの手数料は保険料の数%となりますが、20年や30年など長い期間運用を行うことの多い個人年金保険では安い方が有利と言えるのです。

そのため、選ぶときには手数料もしっかりとチェックしておくことがおすすめです。

個人年金保険を選ぶときに重要なことは計画的なライフプランと加入目的

個人年金保険を選ぶ際の選び方をいくつかご紹介してきましたが、それ以前に重要なことは

- ライフプラン

- 加入目的

- 公的年金で足りない分を保障したい

- 老後しばらくは趣味などに没頭したい

個人年金保険で迷ったらまずはマネーキャリアで専門家に無料相談!

個人年金保険には様々な種類があり、選び方も種類によって見るべきポイントが変わってくると言えます。自分が何を一番重要視しているのかを考え、それに合った商品を選ばなくてはいけないのです。

時間をかけて自分一人で選ぶのもいいですが、プロに相談するのもおすすめです。保険やお金のプロというとファイナンシャルプランナーですよね?

マネーキャリアなら相談内容に見合った最適なFPをすぐに見つけることができます。しかも、何度でも無料で相談に乗ってもらえるため、じっくりと自分に合った個人年金保険を探すこともできます。

様々な条件を確認しながら保険を選ぶのはかなり難しい作業となってしまいます。マネーキャリアで無料相談をし、プロから適切なアドバイスをもらってはいかがでしょうか?

個人年金を選ぶときの3つの注意点

個人年金保険の選び方はお分かりいただけたと思います。種類ごとの特徴を把握し、しっかりと自分に合ったものを選ぶようにしましょう。

個人年金保険を選ぶ際には注意しておきたいことがいくつかあります。

- インフレリスク

- 為替リスク

- 保険料控除の対象条件

注意点①インフレによる実質的な元本割れリスク

インフレによる実質的な元本割れリスクに注意が必要と言えます。一体どういうことでしょうか?

インフレというと「好景気」というイメージがあると思います。確かにインフレ自体は悪い事ではありませんよね?

しかし、インフレが起こるとモノの値段が上がり、お金の価値が下がってしまうのです。

例えば、個人年金保険で一括支払額500万円の個人年金保険に加入します。30年後、運用して資産が増え、年金として合計で600万円受け取れるとします。かなり良い条件ですよね?

ところがインフレにより物価が1.5倍になっていた場合、その個人年金保険の価値はどうなるでしょうか?

同じ500万円の商品は1.5倍の価値、750万円となっている状況です。しかし個人年金保険の500万円は600万円にしかなっていないのです。実質的な元本割れと言える状況になってしまっています。

このように、インフレリスクがあることを理解しておきましょう。

注意点②為替リスクによる元本割れリスク

為替リスクによる元本割れリスクがあることも忘れてはいけません。

こちらの注意点は外貨建ての個人年金保険限定となっています。外貨建ては利回りが大きいため、資産を増やしたい方は利用を検討しているかもしれません。

しかし為替リスクがついて回ります。受取時点での相場によっては損をしてしまう事も理解しておきましょう。

例えば、支払った保険料が総額4万ドルで、総保険金額が5万ドルになる個人年金保険があったとします。

保険料支払い時の為替レートが110円/1ドルの場合には日本円で440万円支払うことになります。受取時も同じ金額ならば、550万円が受け取れるため、かなり増えている状態になります。

しかし、受け取る時の為替レートが85円/1ドルだったときはどうでしょうか?保険金総額は5万ドルで変わりませんが、日本円にしたときには425万円まで下がってしまうのです。

ドルの時点では増えていますが、換金してしまうと支払保険料が上回ってしまい、元本割れとなってしまうのです。

このように、外貨建ての個人年金保険では為替リスクによる元本割れの危険があることを覚えておきましょう。

注意点③個人年金保険料控除の対象にならない場合もある

保険料の支払いがあると、保険料控除が受けられると考える方は多いと思います。

特に個人年金保険は生命保険や介護・医療保険とは別枠で控除が受けらるため、控除額を大きく増やすことができるのです。

しかし、先ほどもご紹介したように個人年金保険で控除を受ける場合には条件をクリアしなくてはなりません。

契約内容や保険料の支払い方によっては控除の対象にならない場合もあるのです。

そのため、個人年金保険の保険料控除は誰もが受けられるわけではない、ということを覚えておきましょう。控除を受けたい方は条件に当てはまるように契約内容などを変更するようにしてください。

個人年金保険と養老保険で迷ったらどっちを選ぶべき?

養老保険も満期保険金を利用することで老後の備えとすることができます。個人年金保険のように利用できると考えている方は多いと思います。では、どちらを選べばよいのでしょうか?

まずは違いを確認しましょう。

| 保険種類 | 特徴 |

|---|---|

| 個人年金保険 | 死亡保障:支払った保険料分資産が増え |

| 養老保険 | 死亡保障=満期保険金 保険金額は保険料総額を下回る |

実際に個人年金保険に加入した方の選び方【ライフスタイル別】

ライフスタイルも選び方に影響があると言えます。既婚や独身などでも何をポイントに選ぶのか変わってくると言えるのです。

実際の方がどのような選び方をしているのか気になる方も多いですよね?

ここではライフスタイル別に、

- 30代既婚子供1人

- 40代独身女性

- 50代既婚・1人子供・1人独立

個人年金保険の選び方の例①30代既婚子供1人の方

30代・既婚・子供1人の方の例としては、

- 受取人・被保険者:夫

- 種類:確定年金

- 受給開始年齢:60歳

- 受取期間:10年

さらにこの条件で保険料の支払いも10年以上続ける払い方ならば、個人年金保険料控除の対象となります。節税としての利用もできると言えるのです。

個人年金保険の選び方の例②40代独身女性の方

40代独身女性の方の例としては、終身年金がおすすめです。

独身のため老後資金に不安を抱えている方は多いと思います。ある程度貯蓄があっても何が起こるか分からないため、月々もらえるお金は準備しておきたいところです。

さらに、期間が固定されているタイプではなく終身を選ぶことで、長生きリスクに備えることができます。

独身の場合遺族に残す必要性は低いと言えるため、自分の老後のためだけに終身年金を選ぶことがおすすめです。

しかし、契約後に結婚するなど、ライフプランが変わる可能性もあります。年金の種類や受取方などを途中でも変更できる商品にしておくとさらに安心できると言えます。結婚した場合には夫婦年金などに変更できれば、どちらかが死亡した場合でも年金の支給が続くため安心できるのです。

個人年金保険の選び方の例③50代既婚子供1人独立1人学生の方

50代既婚・子供1人・独立1人の方の例としては、

- 被保険者・受取人:夫

- 種類:有期年金(保障期間付)

- 受給開始年齢:65歳

- 受取期間:10年

保障期間付を選ぶことで、保障期間中の年金支払いは被保険者が死亡しても継続するため、大きく損をするということも避けられます。

個人年金保険の加入を検討するならiDeCoやNISAの検討も重要!

老後資金の準備は個人年金で、と考えている方も、一度その他の方法にも目を向けるようにしてください。個人年金保険以外でも老後資金を準備する方法はあるのです。

資産を増やしておきたいならば投資などで資産運用を行うことも一つの手段と言えます。しかし投資と言っても不動産や株式などいくつか種類があります。さらに自分で行うとなるとリスクが気になりますよね?

そこで投資の中でもおすすめなものが

- iDeCo

- NISA

詳しい比較はこちら!

詳しい比較はこちら!iDeCoとは?

iDeCoは個人型確定拠出年金のことです。

個人年金保険のように毎月自分で決めた金額を老後のために積み立ていきます。20歳以上60歳未満ならば誰でもエントリーすることができます。

運用先を自分で指定することができるため、リスクの低い運用方法で堅実に溜めたり、ハイリスク・ハイリターンを狙うこともできると言えます。運用しない、という選択も可能です。

「年金」になるため60歳までは引き出すことができません。一般的な貯金と違い、60歳前にまとまった資金が必要となってもiDeCoのお金を使うことはできないのです。

大きな特徴としては掛け金が全額所得控除の対象となっている点です。個人年金保険では限度があったため、大きなメリットとも言えます。

そのため

- より多く節税したい人

- 長期間資産運用して老後資金を準備したい人

NISA・つみたてNISAとは?

NISAは少額投資非課税制度のことです。期間限定の税の優遇制度なのです。

投資で利益が出た際には20%程度の税金を支払う必要があります。しかし、NISAは一定額までは非課税で利益を得ることができるのです。投資額は年間120万円まで、期間は5年です。

一方つみたてNISAも投資で得た利益に対する税金が優遇されます。投資額は年間40万円までで、非課税期間は20年と長いため、少額をコツコツ積み立てて運用したい方に向いていると言えます。

どちらも投資を行うことが前提となっているため、運用が上手くいかないと資産が減ってしまう事に注意が必要です。また、期間限定の税制優遇となっているため、今から若い世代の方が始めて、60歳になるまでこのシステムが続いている保障はありません。

iDeCoと違いお金を引き出すことは自由に行えます。ただし自由に引き出せるということは老後資金にする前に使ってしまう可能性があるということです。

確実に老後資金を残しておきたい方はiDeCoの利用がおすすめと言えます。

個人年金保険の選び方に関するまとめ

いかがでしたか?ここでは個人年金保険の選び方についてご紹介しました。

公的年金の金額が減少傾向にあり、これだけでは不安という方は多いと思います。その不安を解消するためにも自分で個人年金保険を選んで加入しておく必要があると言えます。

選び方は種類を目安にしたり受け取り方を目安にしたり、人それぞれあると思います。

自分一人で選ぶのが難しい場合には、保険相談でプロに相談してみましょう。マネーキャリアでは何度でも無料でFPに相談することができます。保険以外のことも相談できるため、個人年金保険以外にiDeCoやNISAについて知りたい方には特におすすめと言えます。

ぜひマネーキャリアで相談して老後資金の不安を解消しましょう。

▼この記事を読んで欲しい人