おすすめの個人年金保険はある?損をしないための基礎知識とポイント

内容をまとめると

- 個人年金保険とは運用した資金を「年金」として受取ることができる

- 公的年金までのつなぎ資金と豊かな老後生活を過ごすための保険

- 保険に加入する前に、自分にとって個人年金をどう使いたいかを考える

- 保険加入の選び方で悩んでいる方は、マネーキャリアの利用がおすすめ!最適なプランを無料オンライン相談で提案してくれます!

- 個人年金保険で損をしないために知っておきたい基礎知識

- 個人年金保険は主に3種類

- 個人年金保険に加入する主な目的

- 個人年金保険の代用になる民間制度

- 個人年金保険を選ぶときの5つのポイント

- ①返戻率

- ②個人年金保険料控除が適用されるための条件

- ③金利タイプ

- ④運用通貨

- ⑤年金の受け取り方

- 個人年金保険の3つのメリット

- メリット①:貯金が苦手な人でも老後資金を貯められる

- メリット②:個人年金保険料控除の適用がある

- メリット③:保険料を一括払いすれば利率を高くできる

- 個人年金保険の3つのデメリット

- デメリット①:インフレリスクがある

- デメリット②:途中解約をすると元本割れの可能性

- デメリット③:受け取った保険金にも税金がかかる

- 【参考1】トンチン保険とは?メリットとデメリット

- 【参考2】個人年金保険とイデコはどちらがおすすめ?

- 個人年金保険とイデコのメリット・デメリットを比較

- 個人年金保険とイデコにそれぞれ向いている人・向いていない人

- まとめ:個人年金保険で迷ったらまずは保険のプロに無料で相談しよう!

目次

個人年金保険で損をしないために知っておきたい基礎知識

2019年に金融庁が公表した「老後2,000万円必要」という報告書が話題になりました。

また「人生100年時代」という言葉も最近聞かれるようになり、長生きすることが珍しくはない時代が到来してきました。

そんな時代が訪れようとしているなか、公的年金だけでは定年後の老後生活を豊かに過ごすには厳しくなってきています。

これらの将来の不安を解消してくれる方法のひとつが「個人年金保険」です。

それでは、個人年金保険や損をしないための知識について説明していきます。

個人年金保険のデメリットを詳しく

個人年金保険のデメリットを詳しく個人年金保険は主に3種類

個人年金保険とは、保険会社に60歳や65歳までのある一定の年齢まで保険料として納め、老後の資金を効率的に運用して、将来的に「年金」として受取ることができる保険商品のことをいいます。

個人年金の種類は主に「確定年金」「有期年金」「終身年金」の3種類があります。

【個人年金保険の種類】

| 確定年金 | 有期年金 | 終身年金 | |

|---|---|---|---|

| 年金受取り期間 | 10年・15年などの 固定 | 10年・15年などの 固定 | 生存中は一生涯 |

| 死亡した場合 | 遺族が受取り可能 | s遺族は受取り不可能 ※一部保証期間がある商品もあり | 遺族は受取り不可能 |

「確定年金」は10年や15年など年金受取り期間が定められています。そして、万が一被保険者が死亡してしまった場合は、遺族が残りの受取り金額を年金もしくは一括で一時金として受取ることができます。

「有期年金」は年金受取り期間中で被保険者が生存している間だけ受取ることができます。万が一受取り期間中に死亡してしまった場合は、年金の受給は終了します。

「終身年金」は被保険者が生存している限り、ずっと年金を受取ることができます。

個人年金保険に加入する主な目的

個人年金保険に加入する主な目的として

- 退職後から公的年金を受給する期間までのつなぎ資金

- 公的年金にプラスでより豊かな老後資金

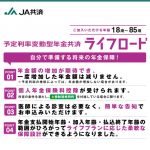

個人年金保険の代用になる民間制度

老後生活に向けた資金づくり準備方法は、個人年金保険だけではありません。

個人年金保険の代用になる民間制度として、「イデコ」「企業型確定拠出年金」「国民年金基金」「小規模企業共済」があるので簡潔にまとめてみました。

| イデコ | 企業型確定拠出年金 | 国民年金基金 | 小規模企業共済 | |

|---|---|---|---|---|

| 特徴 |

|

|

|

|

| メリット | 運用益が非課税 | 年金受取り時に控除対象 | 長生きするほど収益率が高くなる | 受給方法を「退職一時金」か「年金払い」で選べる |

| デメリット | 運用の自由度が高いので、商品選択が難しい | 投資知識が必要 | 国民年金の付加保険制度が利用できない | インフレーションに弱い |

個人年金保険を選ぶときの5つのポイント

①返戻率

個人年金保険料金の支払総額と、将来の受取り金額を比較して、「どのくらい増えるのか?」の指標として用いられるのが「返戻率」(へんれいりつ)です。

(返戻率の例)

| 保険料の総支払額 | 年金受取り総額 | 返戻率 | |

|---|---|---|---|

| 個人年金保険 | 100万円 | 110万円 | 110% |

保険のパンフレットによく記載している返戻率は、保険料の総支払額に対して受取れる金額の割合をいいます。例えば上記の表のように、保険料の総支払額が100万円に対して受取り額が110万円であれば、返戻率は110%となります。

返戻率は一般的に保険契約期間が長いほど高くなります。しかし早期解約など、ある一定期間を経ずに早いタイミングで契約をやめてしまうと、返戻率が100%以下となってしまうため、支払った金額より少ない資金しか受取れなくなります。(満期を待たず途中で保険を解約すると、解約返戻金が参照される)

このため加入する前には、返戻率と解約返戻金がいくらになるのか把握しておく必要があります。

②個人年金保険料控除が適用されるための条件

個人年金保険料控除は、ただ保険に加入すれば誰でも適応されるわけではありません。この個人年金保険料控除を活用するには「個人年金保険料税制適格特約」を付加する必要があります。

個人年金保険料税制適格特約をつけていない場合は、一般生命保険料控除の対象で、死亡保険や学資保険と控除枠を分け合う形となり、節税効果が落ちてしまいます。

なお、個人年金保険料控除を適応するための、個人年金保険料税制適格特約は誰でも付加できるわけではなく、以下のような条件すべてに該当しなければなりません。

【個人年金保険料税制適格特約を付加するために必要な全該当条件】

- 年金受取人は、保険料もしくわ掛け金の払込みをする契約者、またはその配偶者となっていること

- 年金受取人が被保険者と同一人であること

- 保険料の払込期間が10年以上であること

- 確定年金や有期年金の場合は、年金受給開始が60歳以降であること、また受給期間が10年以上であること

個人年金保険料税制適格特約を詳しく解説!

個人年金保険料税制適格特約を詳しく解説!③金利タイプ

金利とは一般的に、お金を借りた人が、貸してくれた人に対してお礼として支払う割合のことをいいます。

個人年金保険の金利タイプは、リスクが小さくてリターンも低い「定額」と、リスクが多少大きいもののリターンも大きい「変額」の2種類があります。

| 特徴 | メリット | デメリット | |

|---|---|---|---|

| 定額タイプ | 安定的に老後資金を準備できる |

|

|

| 変額タイプ | 利回り重視で積極的に老後資金を準備できる |

|

|

どちらの金利タイプにするのかは、将来の老後資金をどのように準備したいかを検討してから貯蓄の目的に合わせて金利タイプを選択する必要があります。

④運用通貨

個人年金保険は、運用する通貨の違いによって以下のように分類することができます。

- 自国通貨(円)建て年金

- 外貨建て年金

| 円建て年金 | 日本円 | 日本円 |

|

|

| 外貨建て年金 | 外貨(米ドルなど) | 外貨(米ドルな ど) |

|

|

⑤年金の受け取り方

個人年金の基本的な受取り方については、これまでにご説明させていただいた通り

- 確定年金

- 有期年金

- 終身年金

- 保険料払込者と年金受取人を同一者にする

- 一括受取りにせず、毎年の年金として受取る

個人年金保険の3つのメリット

老後資金を準備する方法として従来は、銀行へ預貯金として預けることが一般的でした。そして老後は、その資金を取り崩しながら余生を過ごすことが当たり前でしたが、銀行の金利低下や公的年金の支給額の減少などがあり、貯金だけで安心した生活は迎えられません。

それでは、老後を豊かに過ごす準備方法のひとつとして挙げられる「個人年金保険」のメリットについて説明します。

メリット①:貯金が苦手な人でも老後資金を貯められる

個人年金に限らず、保険全般的に契約満期までに中途解約をする場合は、これまで払込んできた保険金額より少ない額しか戻ってきません。

払込み期間が短いタイミングで解約してしまうと、解約返戻率は100%を下回ってしまうため解約に関するハードルがあるほか、預貯金のように自由に資金を出し入れすることができないので、半強制力があり貯金が苦手な人でもコツコツ老後資金を貯めることができます。

また、保険金額を給料指定口座から毎月自動積み立てすることで、継続的に老後資金を準備することができます。

メリット②:個人年金保険料控除の適用がある

個人年金保険に加入する大きなメリットの一つとして、所得税の控除が受けられる点があり、年間で支払った保険料に関して、一定の所得税と住民税の負担を軽減することが可能です。

なお、個人年金保険に加入して保険料を払っているだけでは、個人年金保険料控除による税金対策の恩恵を受けられないので、控除を受けるためには以下の申請が必要となっています。

- 年末調整(会社員・公務員の場合)

- 確定申告(自営業・フリーランスの場合)

メリット③:保険料を一括払いすれば利率を高くできる

個人年金に限らず貯蓄性のある保険は、保険料の月払いと一括払いがあります。これらを比較すると、一括払いにした方が保険料の総支払額を少なくすることができます。

一括払いはまとまった多額の金額を支払わなければなりませんが、資金に余裕があるのであれば、一括払いをした方がお得です。

または「受取り利率」は保険料の総払込み金額を下げることで高くすることができ、より効率的に老後の資金を準備することができます。

例えば、年金の受取り総額が1,000万円で一括払込みを選択して、払込み保険料の総額が920万円のばあいの受取り利率は、約109%(1,000万円÷920万円)となります。

個人年金保険の3つのデメリット

個人年金保険はいいことだけではなく、懸念されるリスクについても知っておく必要があります。

世界経済の市場における物価の上昇や下降は、ある国の信用価値の上昇・下降を示して直接お金の価値へとつながっていきます。

また信用という言葉では、保険契約者が満期まで保険料を支払わずに中途解約した場合における元本割れのリスクも潜んでいます。

それでは、「個人年金保険」のデメリットについて説明します。

デメリット①:インフレリスクがある

一般的に市場全体の物価が上昇して、お金の価値が下がることを「インフレーション」といい、その逆を「デフレーション」といいます。そして好景気になるとインフレ傾向になりやすいです。

個人年金保険は、契約時の予定利率を基に総支払保険料が計算されます。この保険料は払込みが完了するまで変化することはないため、インフレ状態であると資産価値は目減りします。

個人年金保険などの貯蓄性保険は「インフレに弱い」点がデメリットです。

個人年金保険のインフレリスクとは

個人年金保険のインフレリスクとはデメリット②:途中解約をすると元本割れの可能性

個人年金保険料を満期まで払込むまでに、ライフステージの変化などがおこって保険料を支払うことが難しくなったりした時に中途解約をした場合、解約返戻金はこれまでに払い込んできた総保険金額より目減りした額が支給されるのがほとんどで、元本割れのリスクがあります。

特に、保険加入後に早期解約すると解約返戻金はゼロに等しい額しか戻ってきません。

ですので保険の加入前には、ライフステージにおける収支のバランスを考えておく必要があります。

デメリット③:受け取った保険金にも税金がかかる

個人年金保険で受取る年金には税金がかかり、保険契約者と年金受取人の契約内容に応じて税金の種類がかわります。

また契約者と受取人が異なる場合は贈与税の対象になります。

そのため、おすすめな受取り方法としては個人年金保険の契約者と年金受取人を同一人物にしておくことで、不要な税金負担を負わなくて済みます。

| 契約者 | 年金受取人 | |

|---|---|---|

| 所得税 | 本人 | 本人 |

| 贈与税 | 本人 | 配偶者・子など |

個人年金保険にかかる税金とは

個人年金保険にかかる税金とは【参考1】トンチン保険とは?メリットとデメリット

最近人気が高まっている長生きに備えるための保険に「トンチン保険」があります。トンチン年金はイタリアの銀行家L・トンチが考えた終身年金制度の一種であり、一番の特徴として生存中は一生涯年金を受給することが挙げられます。

次にトンチン保険のメリット・デメリットについて説明します。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| トンチン保険 |

|

|

【参考2】個人年金保険とイデコはどちらがおすすめ?

個人年金保険については、これまでご説明させていただいたのである程度理解していただけたかと思います。

しかし、個人年金保険ととイデコの違いや、メリット・デメリットについて結局どっちが向いているのか判断が付きにくい方のためにご説明していきます。

▼詳しいイデコと個人年金の比較は以下の記事で解説しています!ぜひ以下の記事を併せて読んでみてください。

個人年金保険とイデコのメリット・デメリットを比較

個人年金保険とイデコのメリット・デメリットを紹介する前に、イデコについて説明します。

イデコとは個人型確定拠出年金(イデコ=individual-type Defined Contribution pension plan)のことであり、契約者が積立金を最低月額5,000円から自由に設定して運用することが特徴です。

イデコの3大特徴として

- 運用期間中の投資で得た売買益について非課税

- 拠出した掛け金全額が「小規模企業共済等掛金控除」の所得控除が受けられる

- 受取り時の掛け金と運用益を「一括」「年金形式」で受取れる

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 個人年金保険 |

|

|

| イデコ |

|

|

個人年金保険とイデコにそれぞれ向いている人・向いていない人

個人年金保険に向いている人は、「確実に老後資金の準備をしたい人」「投資や金融商品の知識がない人」です。

一方で個人年金保険に向いていない人は、「大きなリスクをとって大きなリターンを得たい人」「自分で運用先を選定したい人」が挙げられます。

またイデコに向いている人は、「所得の多い人」「大きなリターンを得たい人」です。

一方でイデコに向いていない人は、「定期的に金融商品を見直したい人」「将来満期までに解約してしまう可能性の高い人」が挙げられます。

| 向いている人 | 向いていない人 | |

|---|---|---|

| 個人年金保険派 |

|

|

| イデコ派 |

|

|

まとめ:個人年金保険で迷ったらまずは保険のプロに無料で相談しよう!

いかがだったでしょうか。

将来の豊かな未來のために、いちど個人年金保険について考えてみてはいかがでしょうか?

▼この記事を読んで欲しい人